ソ連の侵攻と民間人の引き揚げ

昭和20年(1945)8月9日、ソ連が満洲や南樺太へ侵攻しました。満洲等にいた多くの日本人が犠牲になりました。終戦後、およそ60万人以上といわれる日本の軍人・軍属がソ連へ強制連行され、多くの日本の民間人は帰国のため、荷物を背負い、幼子を抱いて港へ向かいました。

ソ連の参戦と満洲侵攻

泣き叫ぶ子供、ソ連兵に怯える母と娘がそこには描かれている。

昭和20年(1945)2月、ウクライナのクリミア半島でのヤルタ会談で、アメリカのルーズベルト大統領はソ連のスターリンに対し、対日参戦を申し入れました。樺太や千島列島、満洲での権益などの獲得を条件に、スターリンはドイツ降伏後2〜3か月後に参戦することを約束をしました。同年8月9日午前0時、ソ連は日ソ中立条約を破棄し、満洲や南樺太、千島列島などに侵攻しました。ソ連との戦闘は終戦となった8月15日以降も続けられ、8月23日にようやく停戦となりました。

引き揚げ

ちば てつや 画

ポツダム宣言を受諾した日本は昭和20年(1945)9月2日、降伏文書に調印しました。日本政府は、当初、現地定住の方針を掲げましたが、日本を占領統治したGHQとアメリカ軍の方針のもと、海外にいる日本人の一斉引き揚げへと方針を転換しました。中国、朝鮮半島南部、東南アジアなどからの引き揚げが比較的順調に進んだのに比べて、ソ連に抑留された軍人や民間人たちの引き揚げは、容易には進展しませんでした。

関連データ

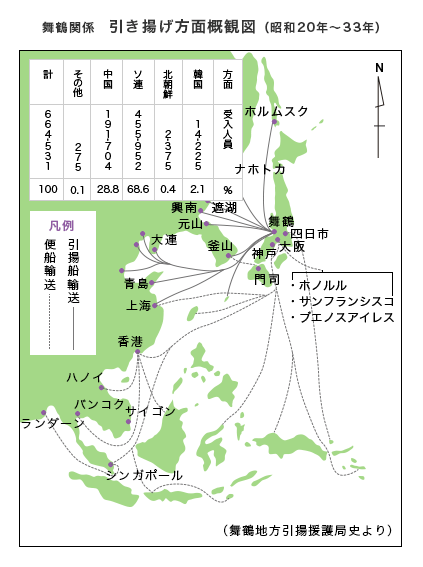

舞鶴港への引き揚げ状況

舞鶴港が昭和20年(1945)9月に引揚港に指定されてから、昭和33年9月の最後の引揚最終船の入港まで13年間に、舞鶴港へは延べ346隻の引揚船が入港し、総数66万2,982人が舞鶴港に上陸しました。なお、引揚援護局のない神戸港へ上陸した人たちの引揚事務も舞鶴引揚援護局でおこないましたが、その人たちを含めると、受入れ総数は66万4,531人となっています。

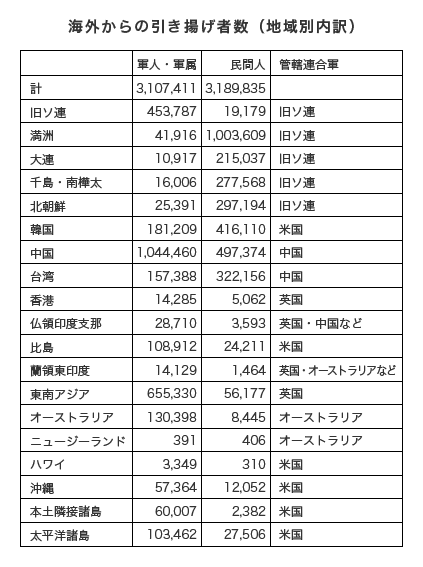

第二次大戦後の海外からの引き揚げ

「引揚げと援護の三十年の歩み」「援護五十年」「舞鶴地方援護局史」