引揚港舞鶴

第二次世界大戦後、中国や朝鮮半島、東南アジア、太平洋の島々にいた日本軍人と民間人が帰国しました。引揚港はトータルで18港ありましたが、昭和33年(1958)に業務を終えた最後の港が舞鶴でした。

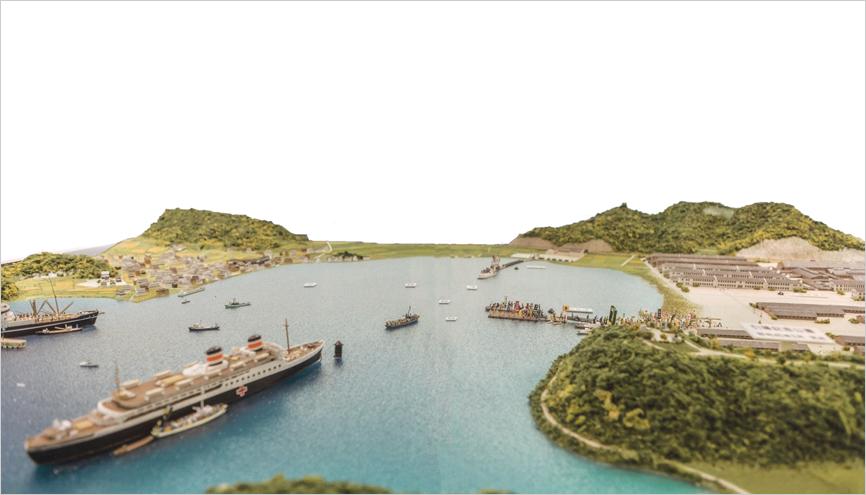

昭和20年(1945)9月28日、舞鶴の港は日本政府によって引揚指定港となり、同年10月7日に朝鮮・釜山より復員する陸軍軍人を乗せた引き揚げの第一船が入りました。11月に舞鶴引揚援護局が開設され、引揚者と復員軍人の本格的な受け入れが開始されました。

引き揚げと舞鶴

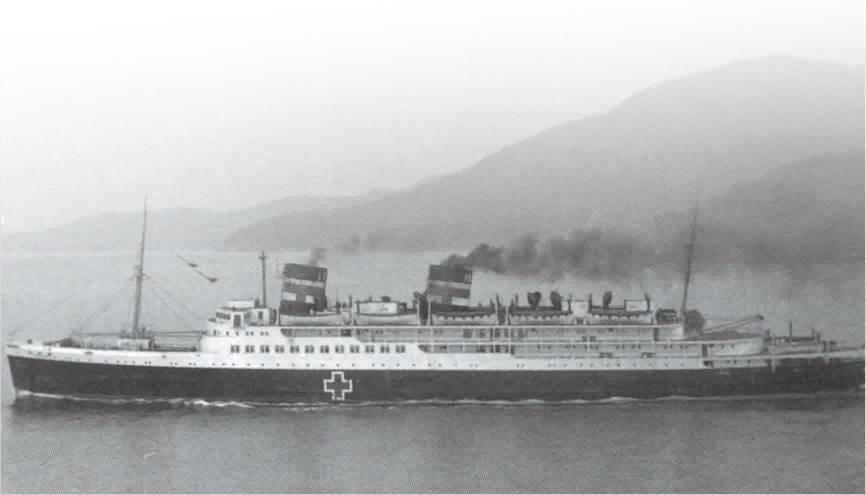

海外にいた約660万人の日本人の引き揚げは、昭和20年(1945年)9月、米軍管区から開始されました。オーストラリア軍管区、イギリス軍管区、中国軍管区からの引き揚げも、昭和22年中にほぼ終了。ソ連軍管区からの引き揚げは、昭和21年12月から始まりましたが、容易には進展しませんでした。国内各地に引揚港が設けられましたが、昭和25年以降は舞鶴港が国内唯一の引揚港となり、昭和33年の終了までに、延べ346隻の引揚船と約66万人の引揚者を受け入れました。

歓迎塔

引揚者を出迎えるために、歓迎塔が桟橋のわきや舞鶴市内の各所に建てられました。引揚者の中には、そうした歓迎ぶりに涙を流す者もいました。

DDT

体についたノミやシラミなどを駆除するため、DDT(粉末状の薬品)による消毒が引揚者になされました。DDTを受けた後は、入浴をすることになっており、引揚者は久しぶりのお風呂を味わいました。

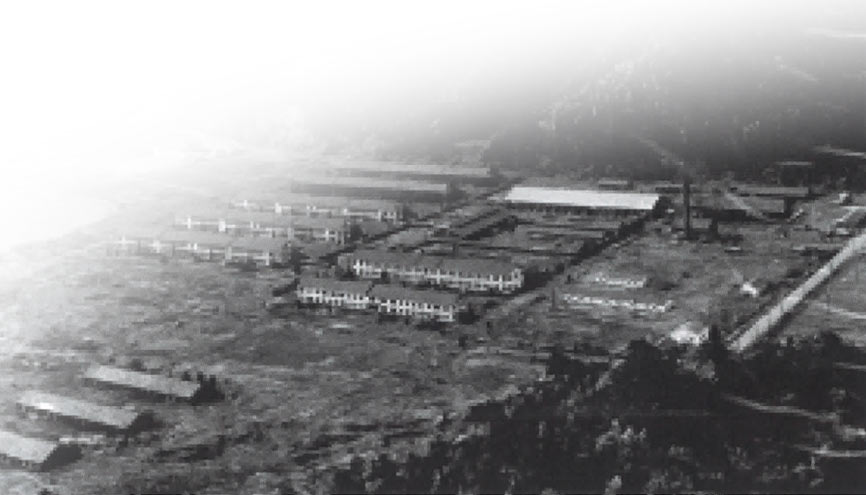

舞鶴(地方)引揚援護局

昭和20年(1945)11月24日、厚生省により設置された引揚者の帰国処理をおこなうための施設です。開局当初は舞鶴市上安に設置され、昭和22年2月に同市字平へ移転しました。開局時の名称は「舞鶴引揚援護局」でしたが、昭和29年に「舞鶴地方引揚援護局」と改称し、昭和33年11月に事業を終了しました。引揚事業の開始直後は、援護局が開設されていなかったため、舞鶴西警察署と舞鶴重砲兵連隊がその処理にあたりました。

復員者調書

復員(帰還)した兵士の兵歴や軍人恩給の有無等が記されています。

復員證明書

軍人や軍属が、民間人に戻ることを復員といいます。復員證明書は恩給や配給を受けるために大切な書類で、引揚援護局で発行されました。

引揚證明書

外地(海外)からの引揚者であることを証明するもので、上陸後に引揚援護局で発行されました。この證明書は、のちの給付金の受給や配給品を受けるために大切な書類でした。

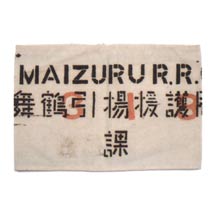

援護局職員の腕章

引揚援護局の職員が職務中にしていた腕章です。

舞鶴のおもてなし

舞鶴市民のおもてなし

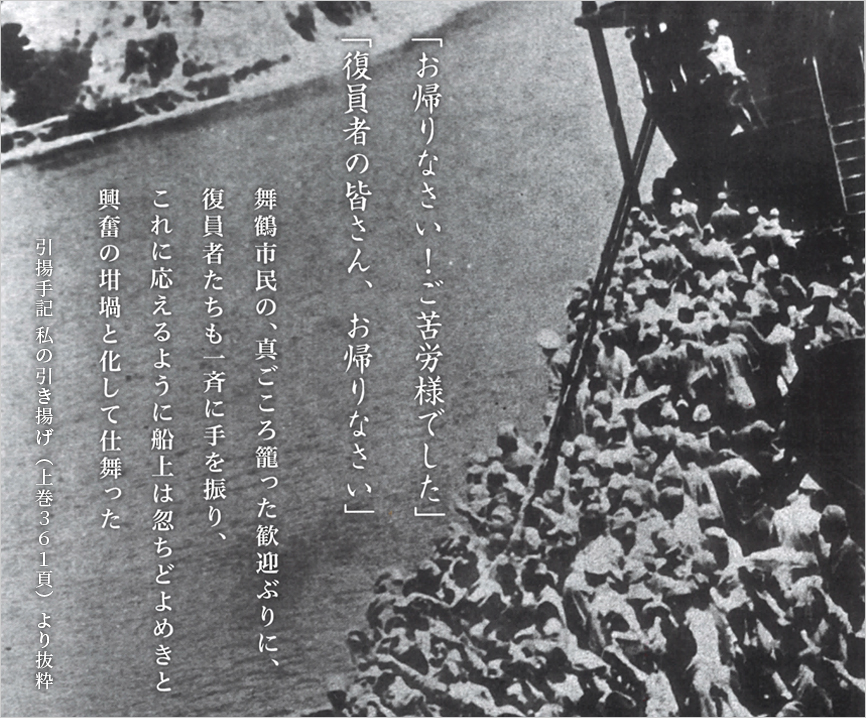

昭和20年(1945)10月7日、最初の引揚船「雲仙丸」が舞鶴港へ入港しました。以後、舞鶴の人々は、戦争で傷ついた引揚者にお茶や蒸かした芋をふるまい出迎えました。引揚援護局から東舞鶴駅までの沿道には、多くの舞鶴市民が集まり「おかえりなさい!」「ご苦労さまでした!」と温かい声をかけ、故郷へと見送りました。市民のこうした優しさに触れて、引揚者は、生きて祖国へ帰り着いた喜びを新たにしました。

引揚者の帰還を

歓迎する「歓迎アーチ」

東舞鶴駅へ向かう引揚者

を見送る舞鶴の人々

駅でお茶を振る舞う

舞鶴の女性

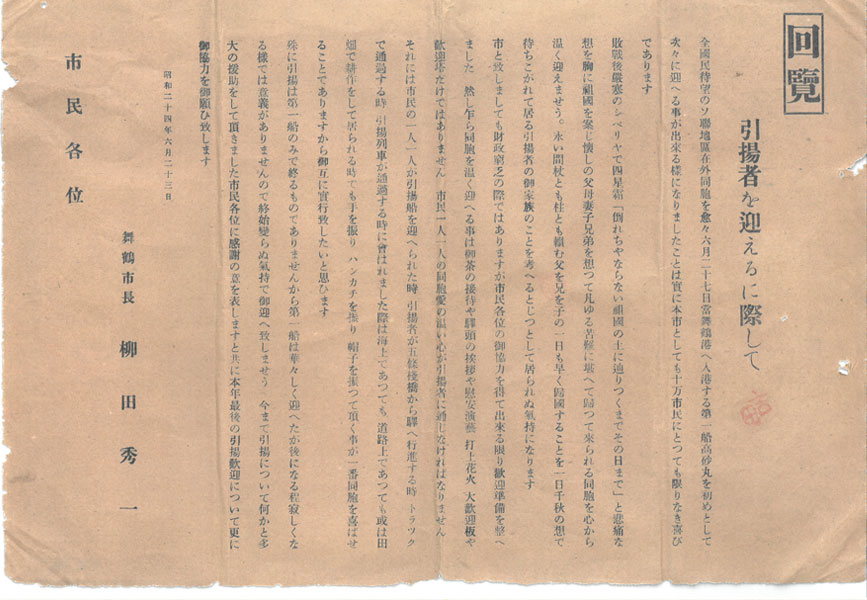

舞鶴市長からの回覧

引揚者の思い出(引揚手記 私の引き揚げより)

私たちの窶(やつ)れた姿が、よほど痛々しかったのだろうか。

汽車を待っていた年配の婦人が『どうぞ』といって、自分の昼食と思われる握りめしを、私たち数名に、一個ずつ配ってくれた。厚くお礼を言って、握りめしを食べたが、後日、国内の食糧事情の窮状を知り、このとき、何気なく貰って食べた握りめし一個の重さを、いつまでも忘れてはならないと、肝に銘じた。

舞鶴の人達はやさしかった。心から労わりの真心を尽くしてくれた。あのやさしさや慈しみは母の心でもあった。

いまにして思う。その舞鶴の人々にも当時それぞれの仕事があり、生活があったはずである。

それが、戦後たまたま海外引き揚げの基地となったときから、全国の留守家族の代表という自覚と、人道博愛心から発する暖かな奉仕精神を全面発揮、更にここの風光明眉な土地に培われた特有の厚い人情心が、家業を忘れ、己れを捨てて全国民の先頭に立ち、あの熱誠溢れる歓迎行動をとってくれたのであると思う。有難いことであった。

引揚船から上陸の際、平桟橋を渡る時、市民関係者の方々のお迎えを受け「引揚者の皆様、永い間御苦労様でした」と、言われたあの言葉は、今でも忘れる事は出来ません。

桟橋を埋める歓迎の人波、御苦労様でした――の大文字を書いた幟(のぼり)、地元婦人会の人達の白いエプロン、日の丸の小さな紙の旗。

不明にも私はこんなにも温かい出迎えを受けるとは予想もしていなかった。

石の礫(つぶて)を投げつけられても文句は言えない敗残の身への、祖国の人達の思いやりの心に胸迫り、目頭を熱くしたのは私一人ではなかったようだ。