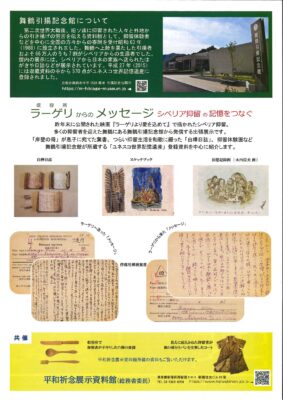

舞鶴市では、忘れてはならない引き揚げとシベリア抑留の史実を後世に継承する事業として、展示キャラバン(全国巡回展)を平成28年度から開催しております。今年度は、平和祈念展示資料館(総務省委託)との合同で開催することになりました。

世界的にも類を見ない引揚事業及びシベリア抑留の資料を展示する舞鶴引揚記念館と平和祈念展示資料館が連携協力し、薄れゆく引き揚げの歴史と平和の願いを国内外に発信していきます。

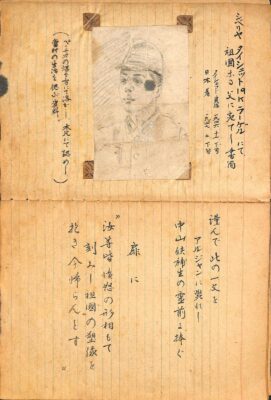

また、昨年末に公開された映画『ラーゲリより愛を込めて』に描かれている、シベリア抑留からの生還者は舞鶴に上陸を果たしており、舞鶴とも関係の深い史実ですので、ぜひ足をお運びください。

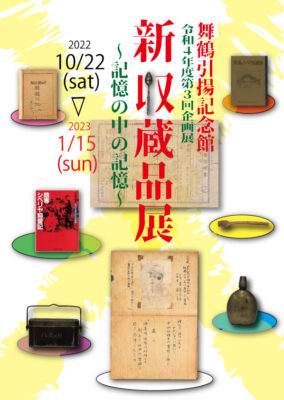

◆展示内容

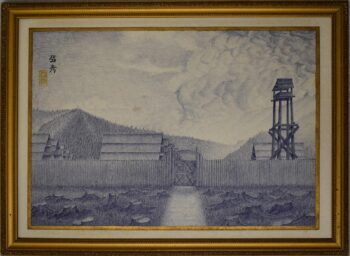

第二次世界大戦の終結に伴い、海外に残された多くの軍人、民間人を帰国させるために開設された引揚援護局や、引揚港に指定された舞鶴市が、海外からの引揚者を受け入れた史実について、解説パネルや、実物 資料等で紹介します。

◆開催会場

東京シティアイ【イベントスペース】

東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー・KITTE 地下1階

KITTE 地下1階 東京シティアイパフォーマンスゾーン

東京都千代田区丸の内2丁目7−2

◆開催日時

令和5年2月22日(水)から3月5日(日)まで(12日間)

10時から20時まで(2/22は12時から、日曜日、祝日は18時30分まで)

主催 京都府舞鶴市、舞鶴市世界記憶遺産保存活用推進委員会

共催 舞鶴引揚記念館、平和祈念展示資料館

後援 東京都教育委員会

◆チラシ(表)PDFはこちら

◆チラシ(裏)PDFはこちら