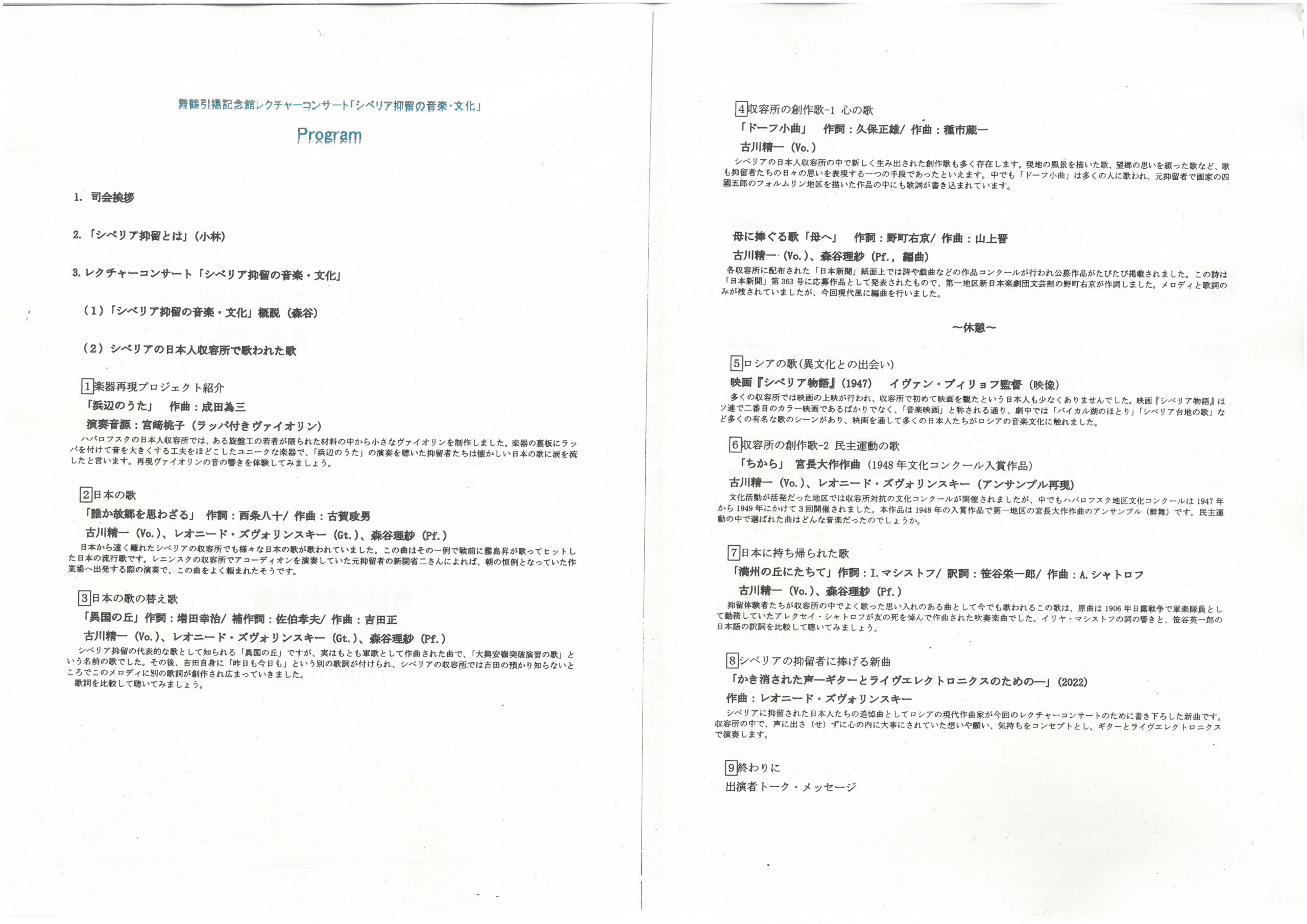

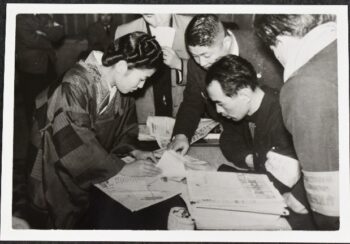

現在、引揚記念館で特別展示を行っている、シベリア抑留下の収容所で演奏された楽器を再現した「ラッパ付きヴァイオリン」の音声を紹介する動画が完成しましたので、お知らせします。

動画内で流れているのは、日本への帰国を願いながら、抑留時によく歌われていたといわれる「ふるさと」です。当時の音の鳴り響きをお楽しみください。

◆ラッパ付きヴァイオリン

【企画・監修】森谷理紗氏(桜美林大学非常勤講師 芸術学/音楽学)

【製作】中嶋卓氏(中嶋弦楽器工房)

シベリア抑留下の音の鳴り響きを再現するために森谷氏による楽器再現プロジェクトにおいて制作。ロシアの公文書館に所蔵される写真や文書資料を分析し、日本人抑留体験者の手記や証言などを総合して形・素材・製法を検討した、日本、ロシア両国において初の試みとして再現(製作)されたものです。

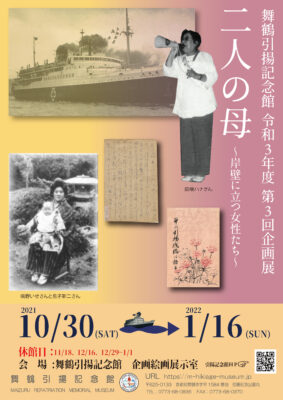

≪特別展示≫

期間:令和4年4月17日(日)まで

会場:舞鶴引揚記念館企画展示室

※会場では「ふるさと」のほか、「浜辺のうた」「満州の丘に立ちて」 「ともしび」「異国の丘」の5曲の音声をお聴きいただくことができます。