佐世保市で開催いたしておりました巡回展は3月26日(日)をもって終了いたしました。

開催期間中は多くの方にご来場をいただき、ありがとうございました。

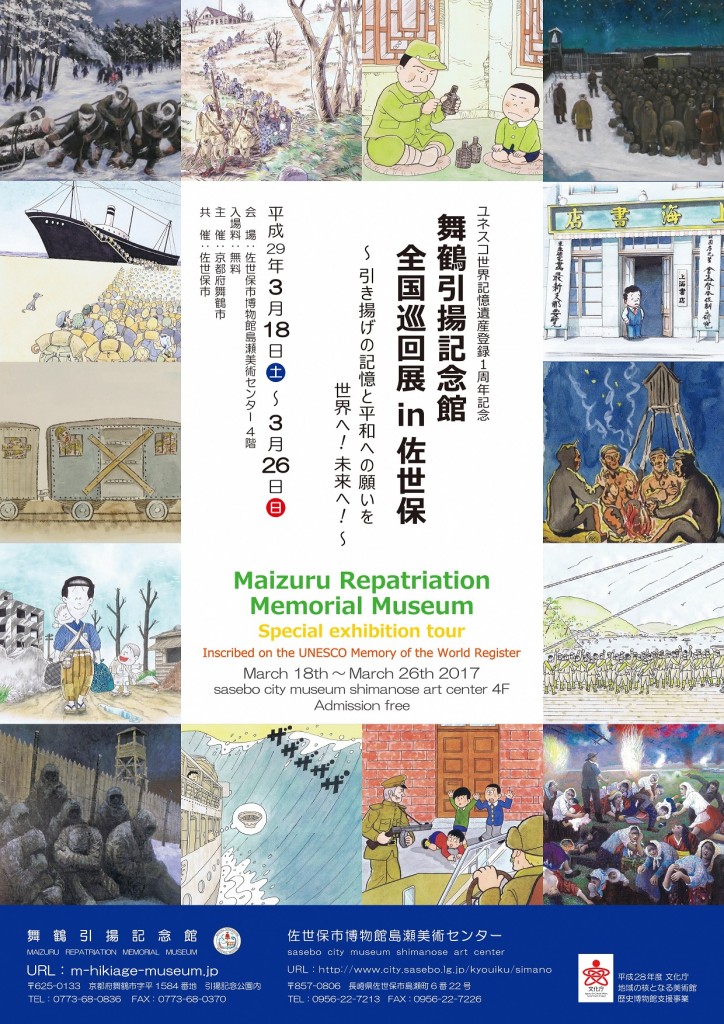

ユネスコ世界記憶遺産登録1周年記念

全国巡回展in佐世保『引き揚げの記憶と平和への願いを世界へ!未来へ!』の開催!

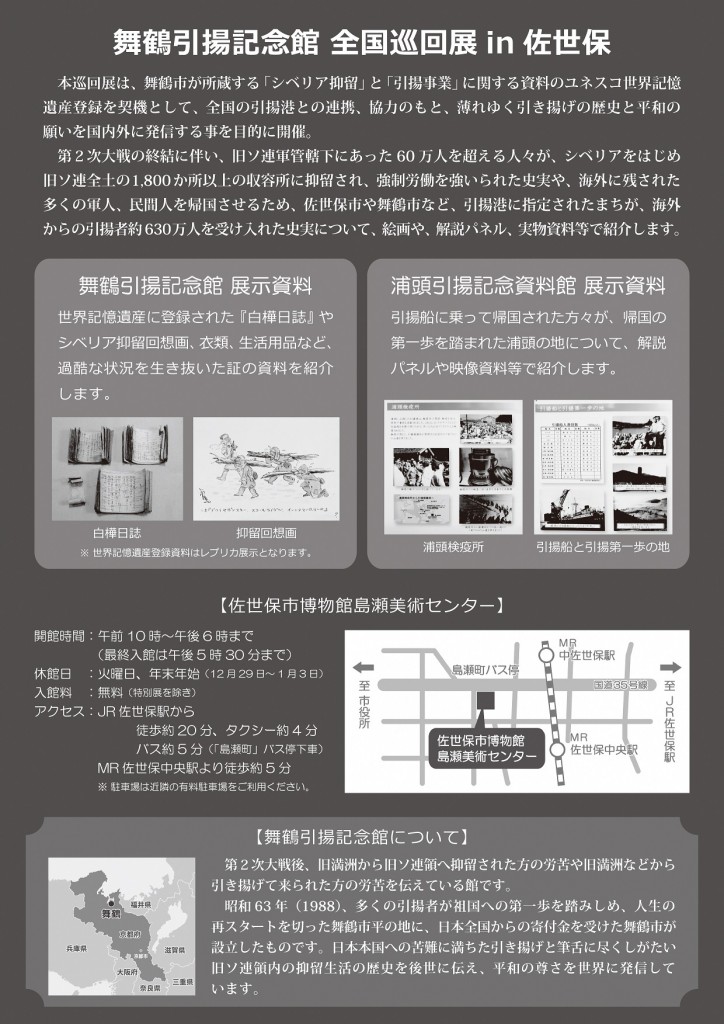

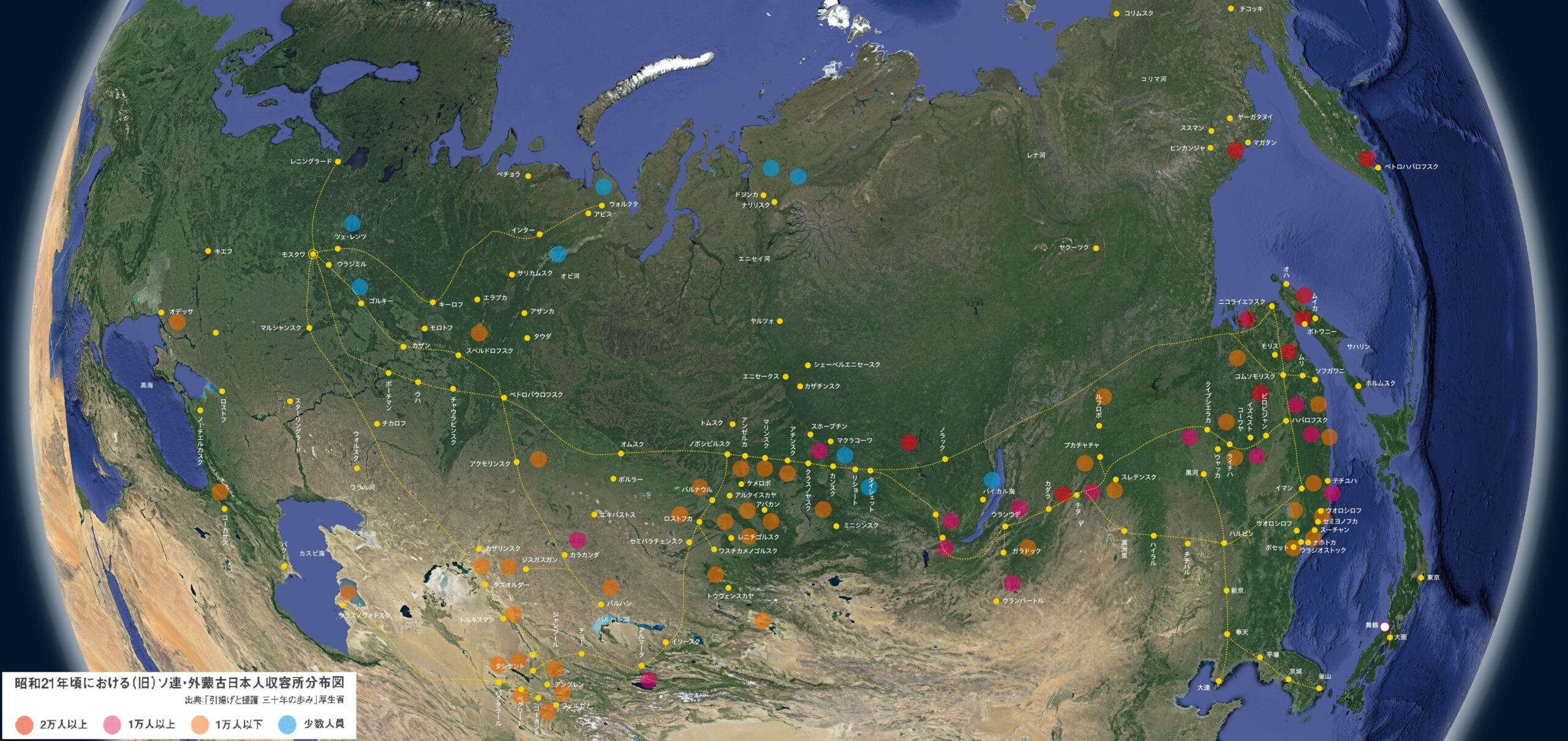

舞鶴市が所蔵する「シベリア抑留」と「引揚事業」に関する資料のユネスコ世界記憶遺産登録を契機として、世界的にも類を見ない引揚事業において、引揚者を受け入れた引揚援護局開設地及び引揚港としてその役割を果たした全国のまちと連携、協力のもと、このたび、佐世保市を会場に巡回展を開催します。

【巡回展 概要】

◎佐世保市会場

開催期間 平成29年3月18日(土)から平成29年3月26日(日)まで

※開催期間中の休館日:平成29年3月21日(火)

開催時間 10時から18時まで

※ただし、18日(土)は12時30分開始、26日(日)は17時00分終了

となりますのでご注意ください。

開催場所 佐世保市博物館島瀬美術センター 4階

(所在地:長崎県佐世保市島瀬町6番22号)

入場料 無料

主催 舞鶴市

共催 佐世保市

【展示の内容】

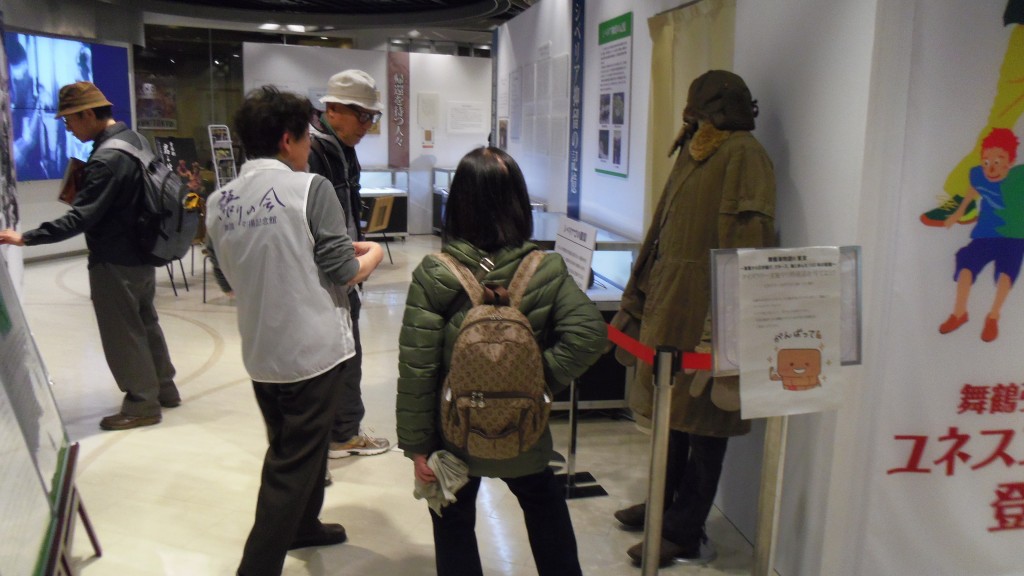

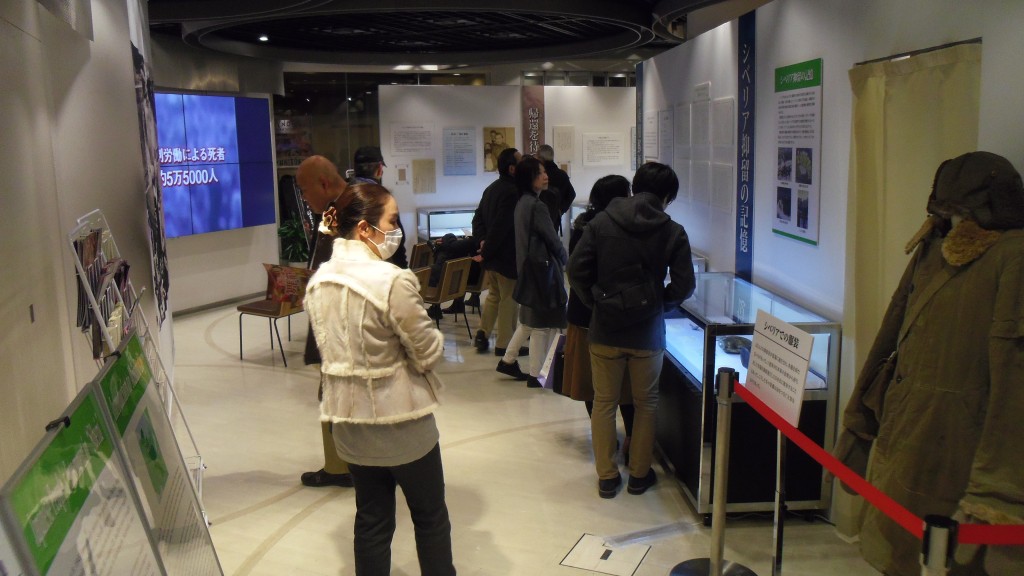

①「引揚事業」、「シベリア抑留」に関する展示

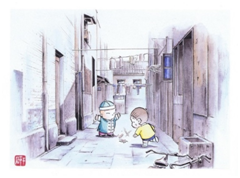

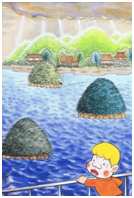

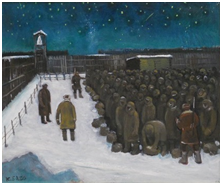

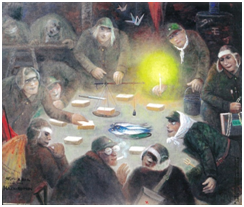

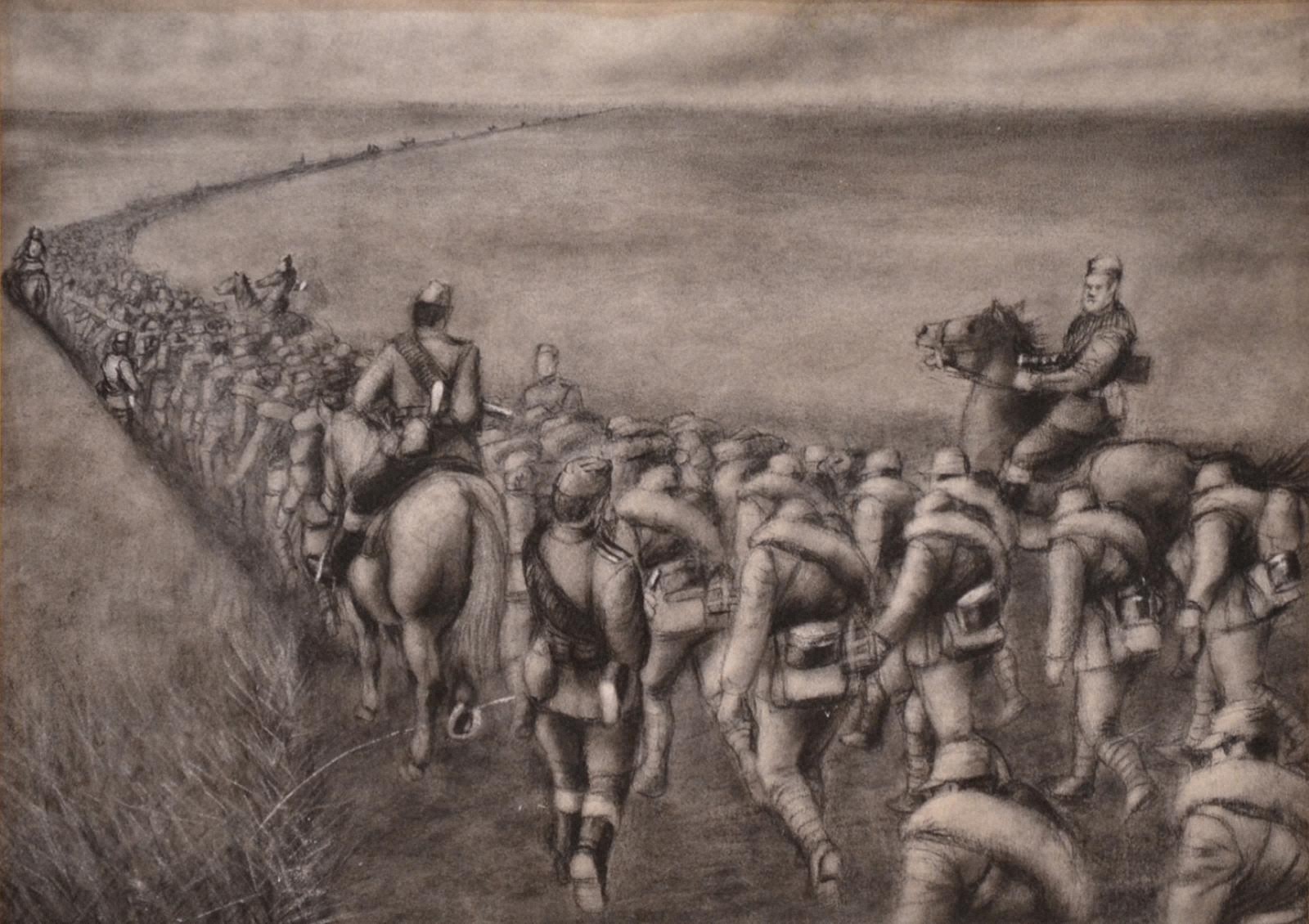

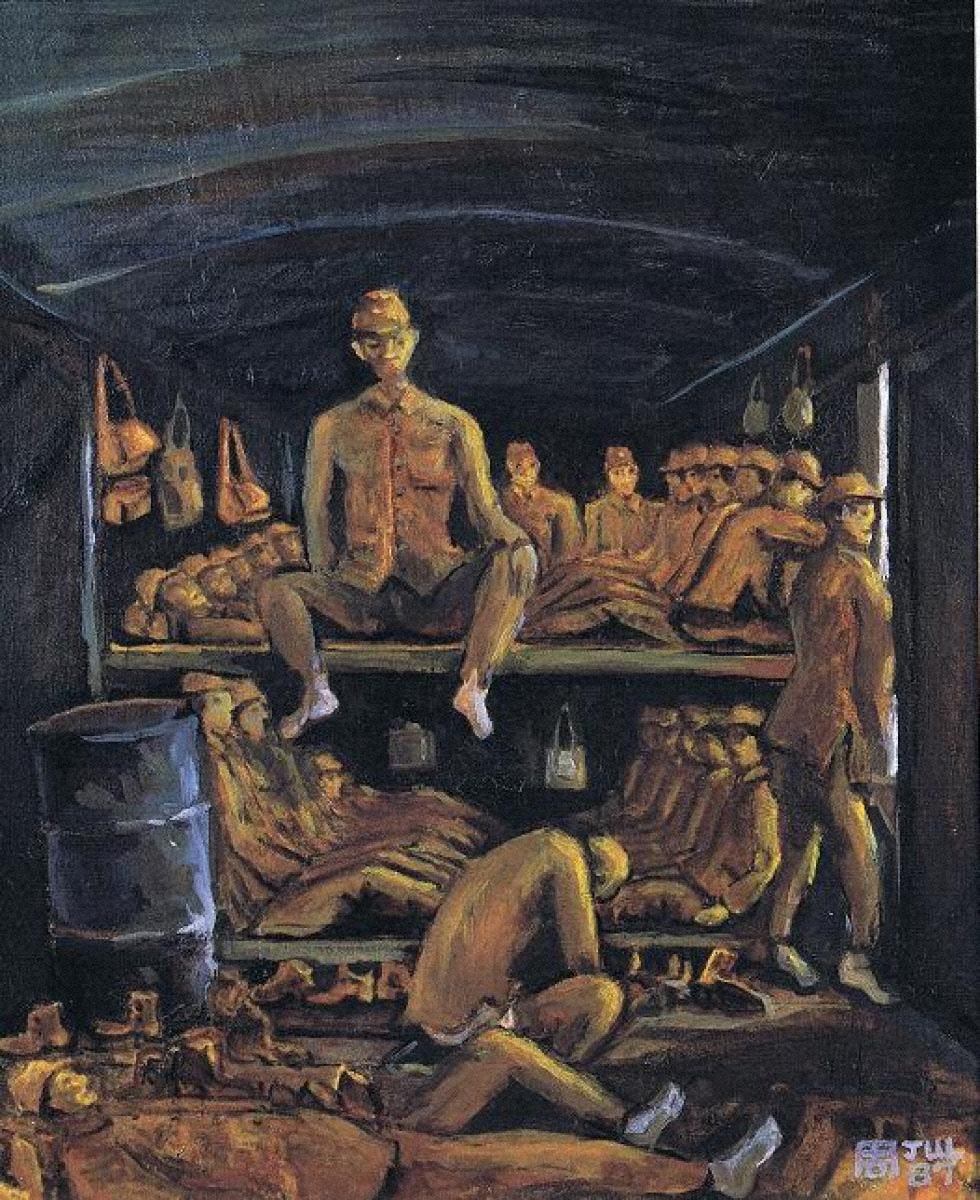

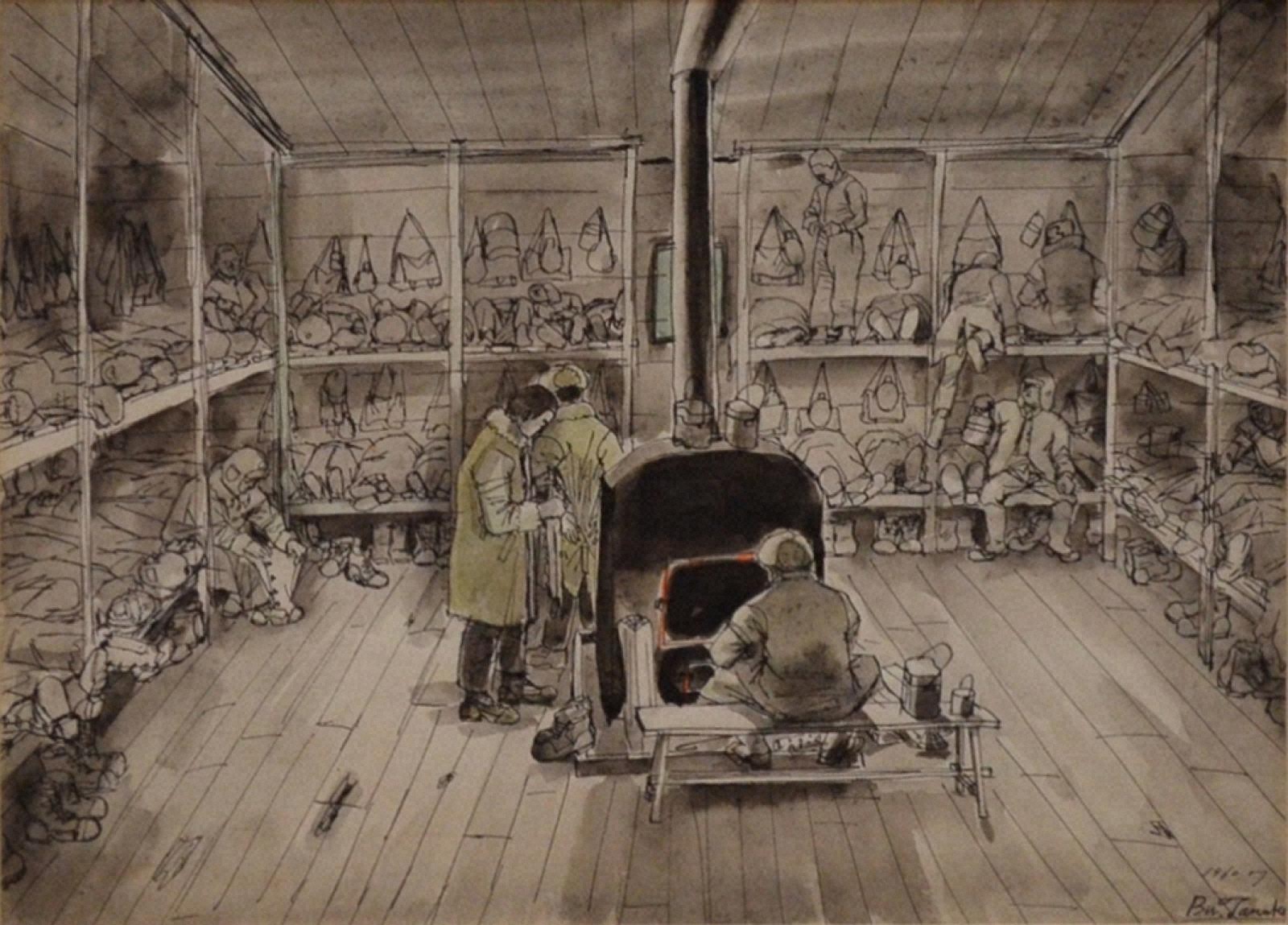

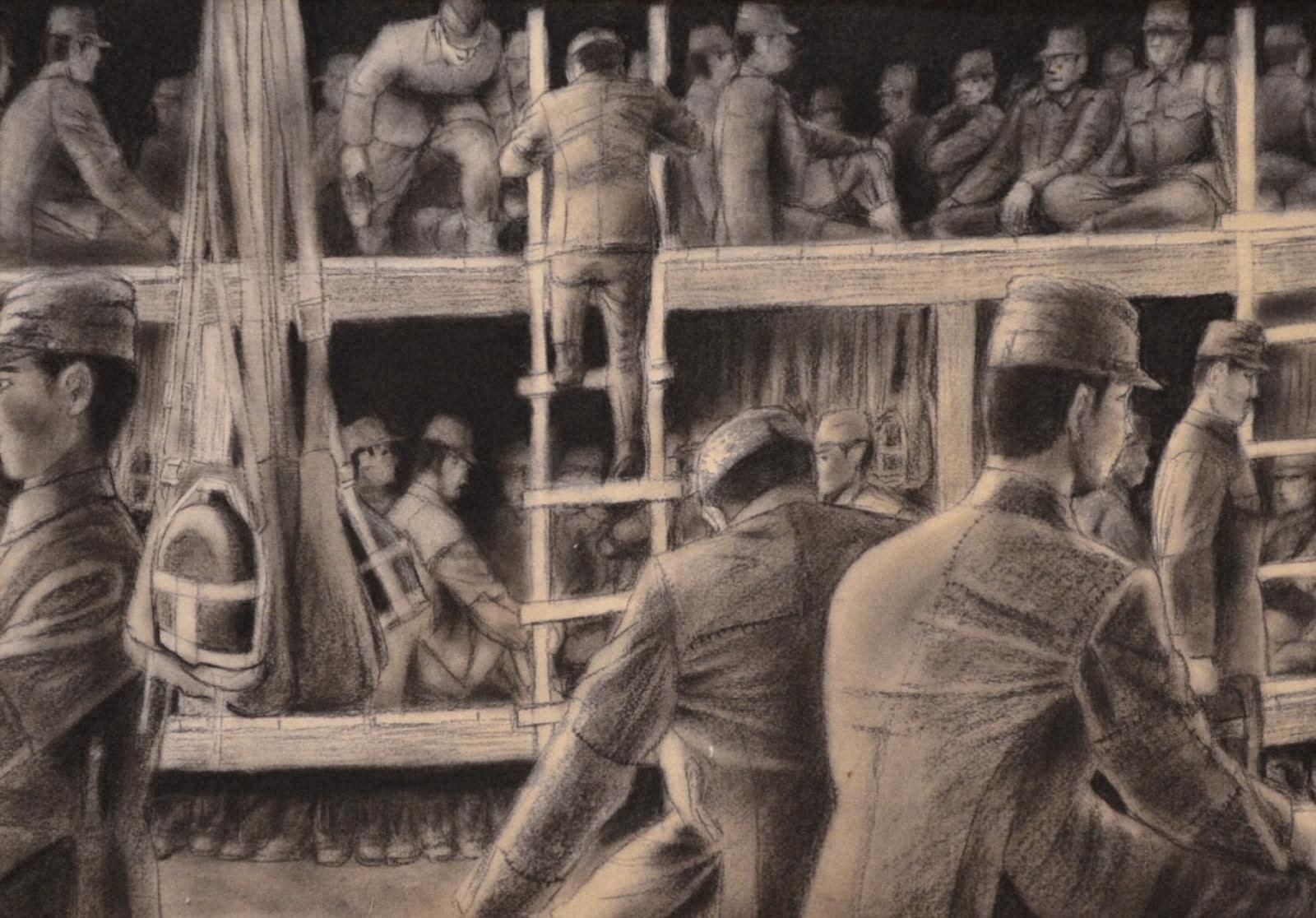

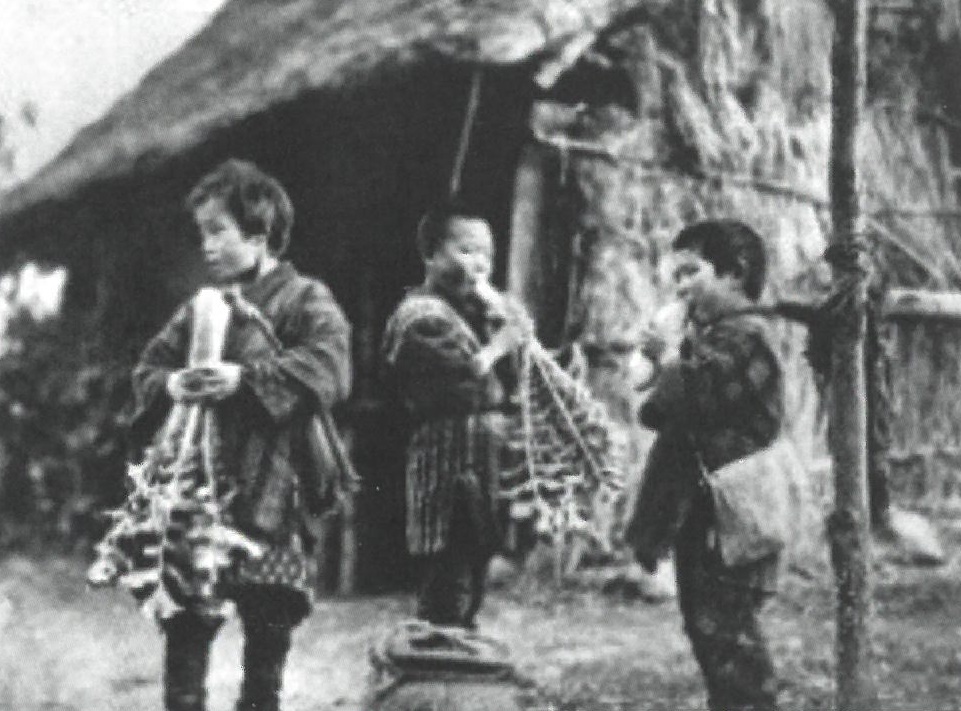

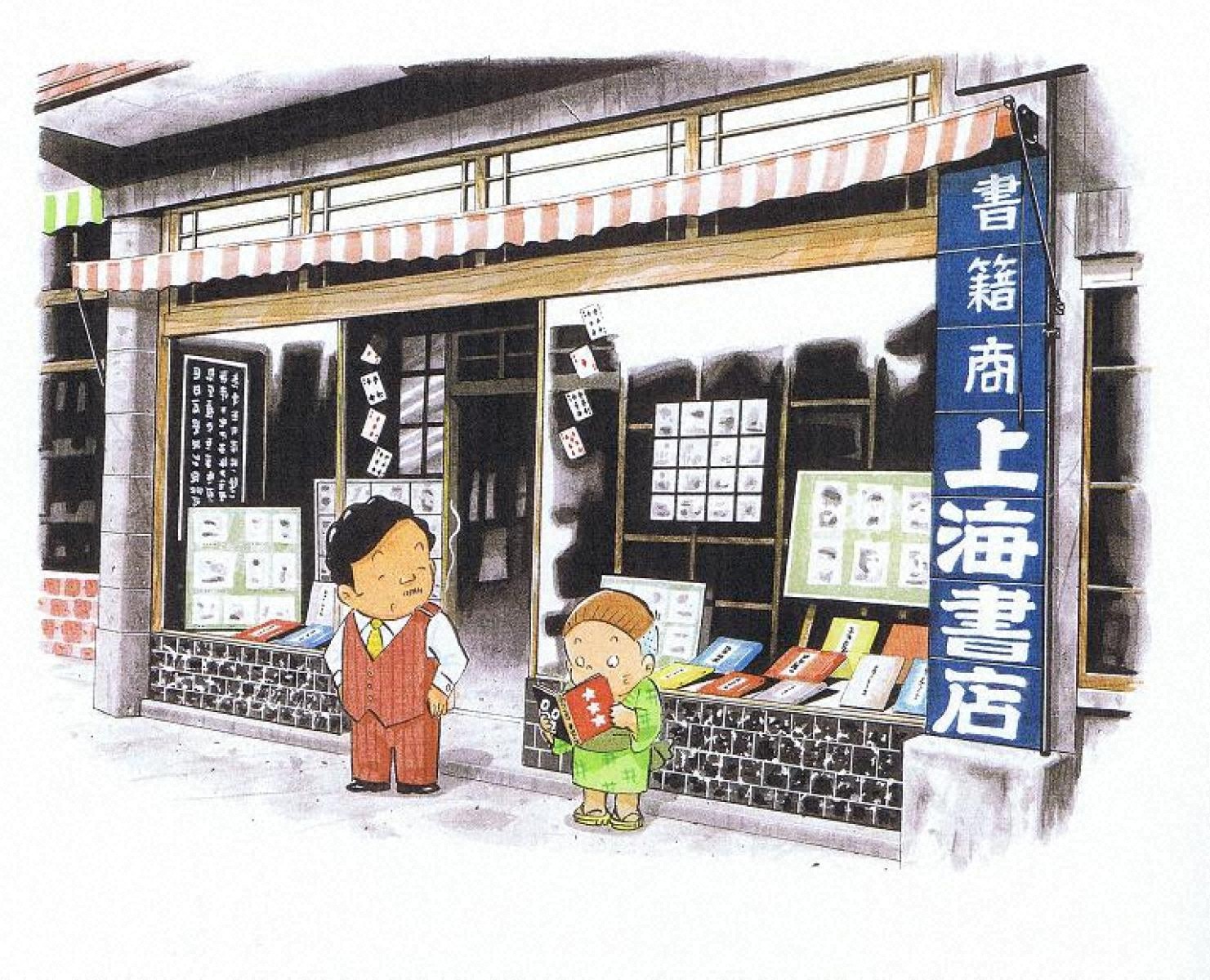

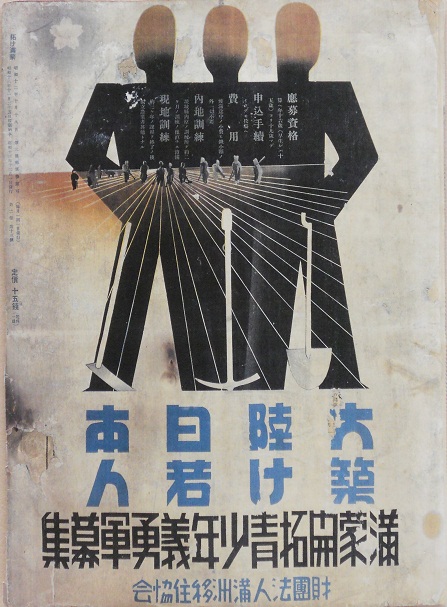

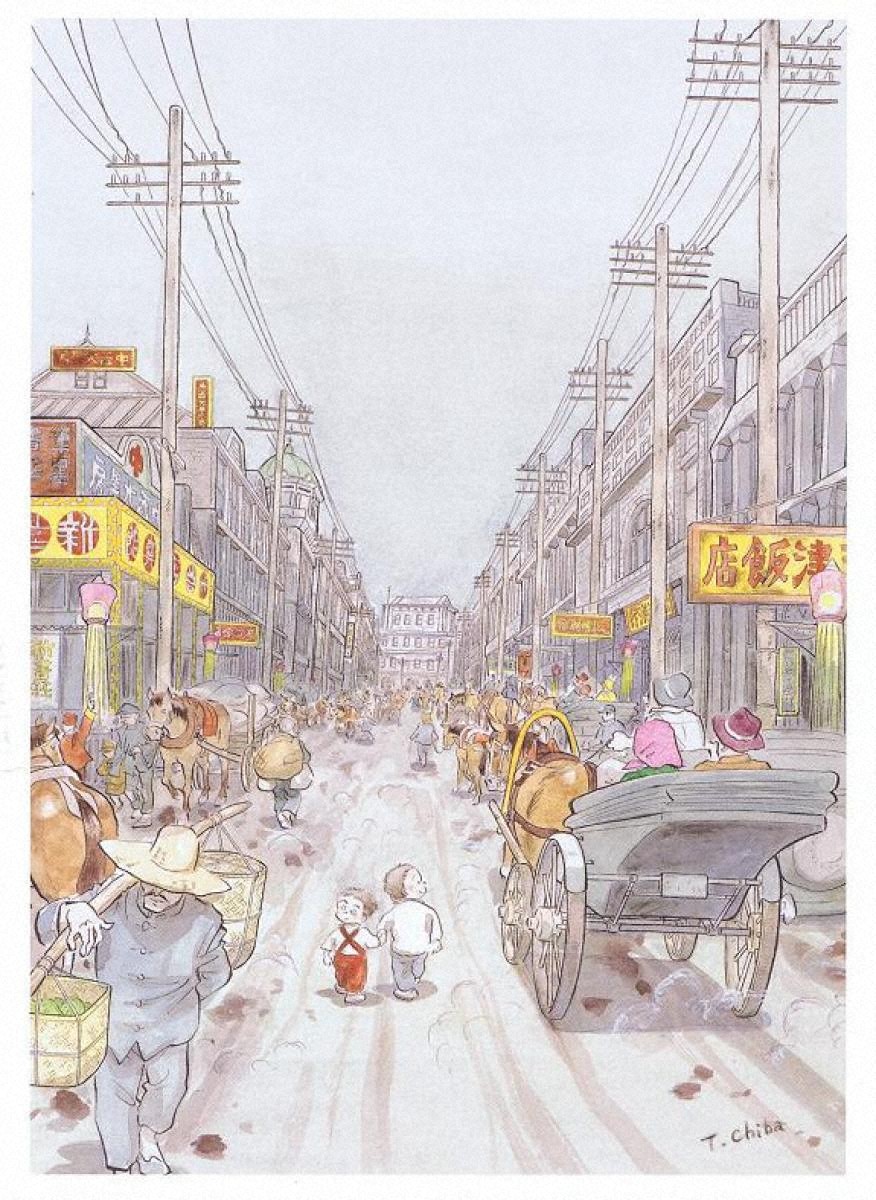

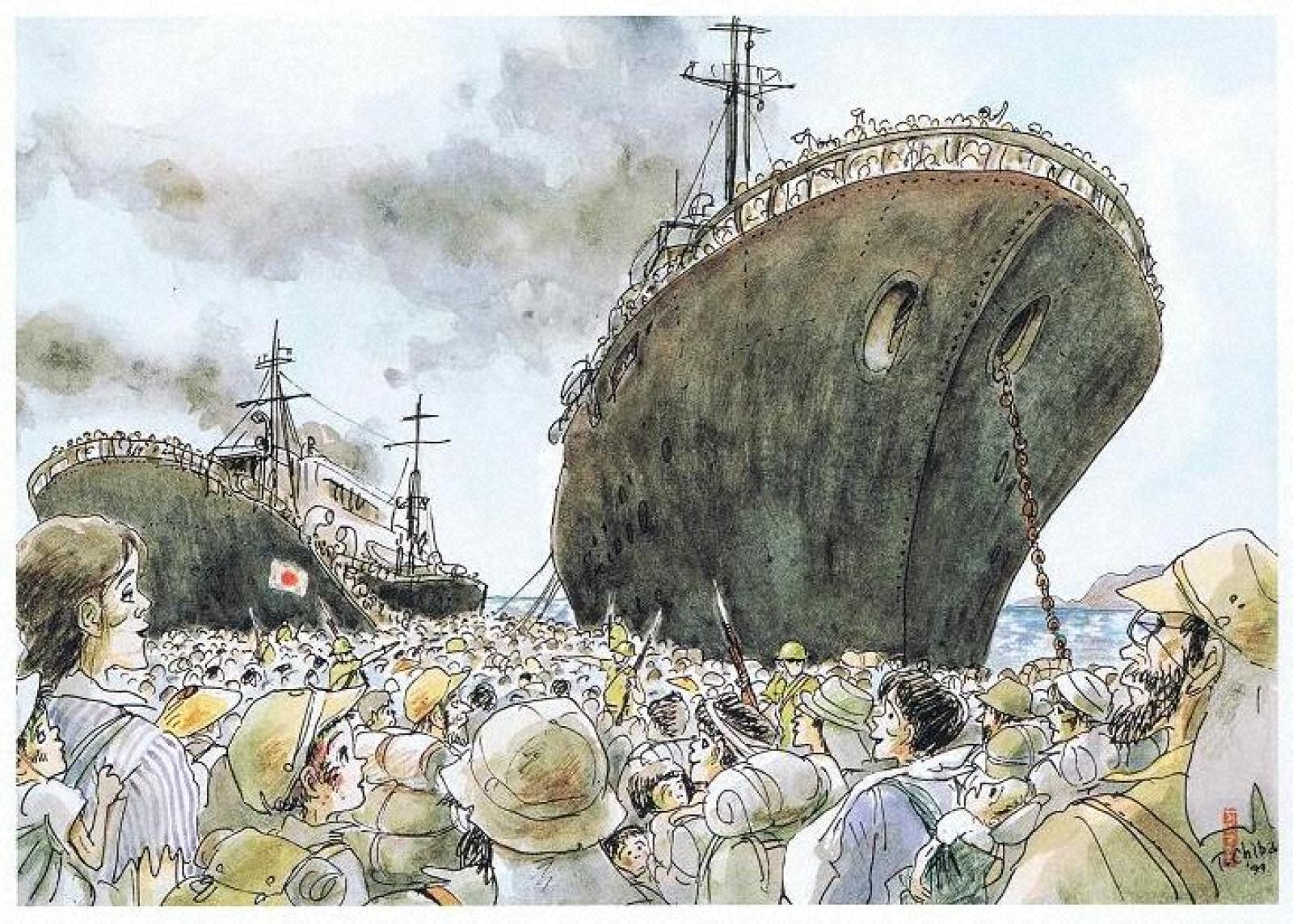

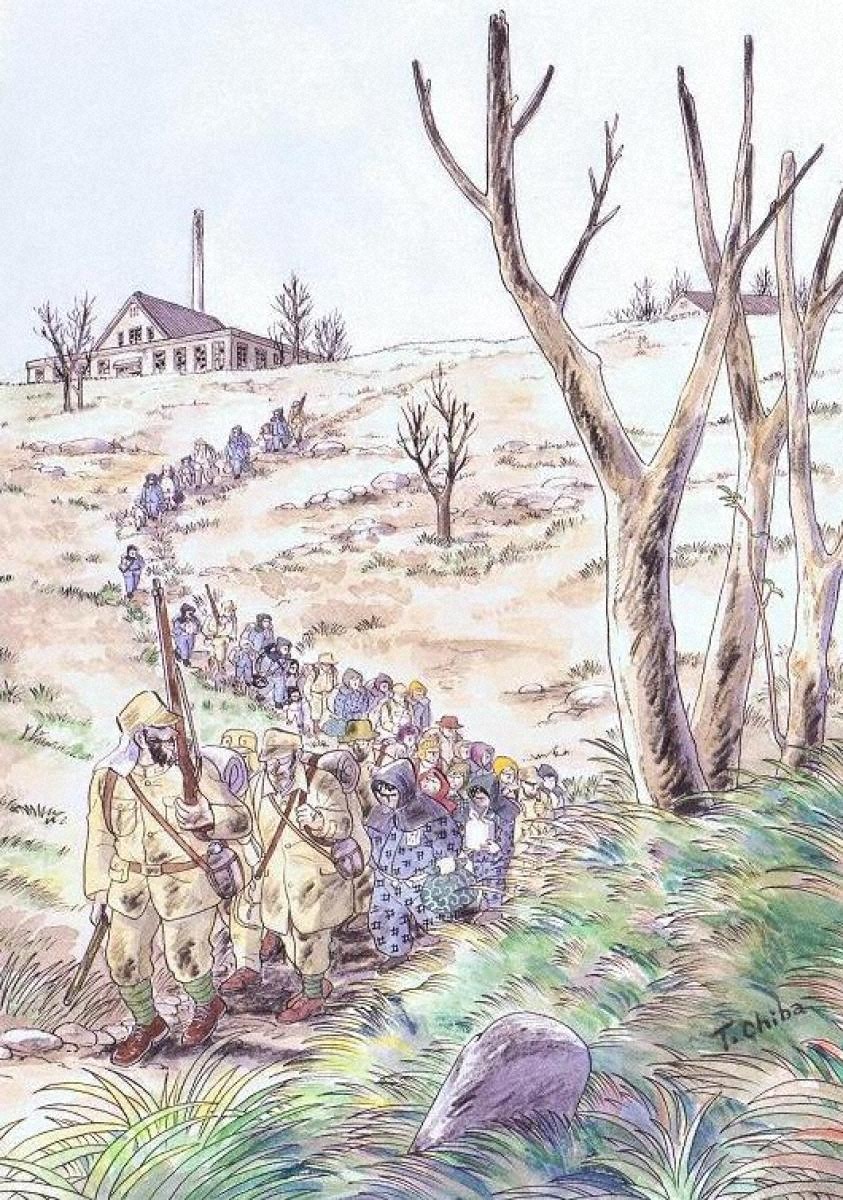

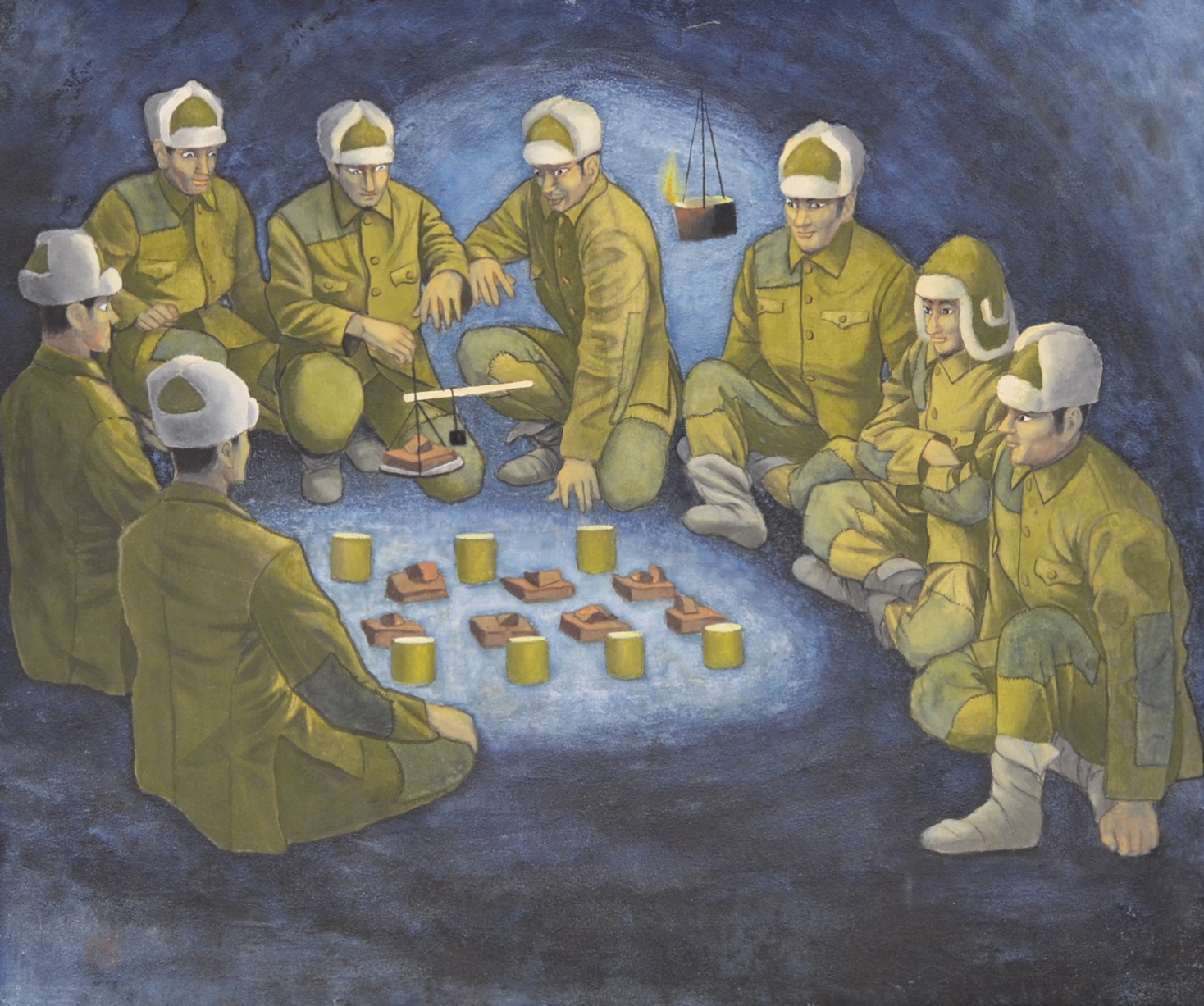

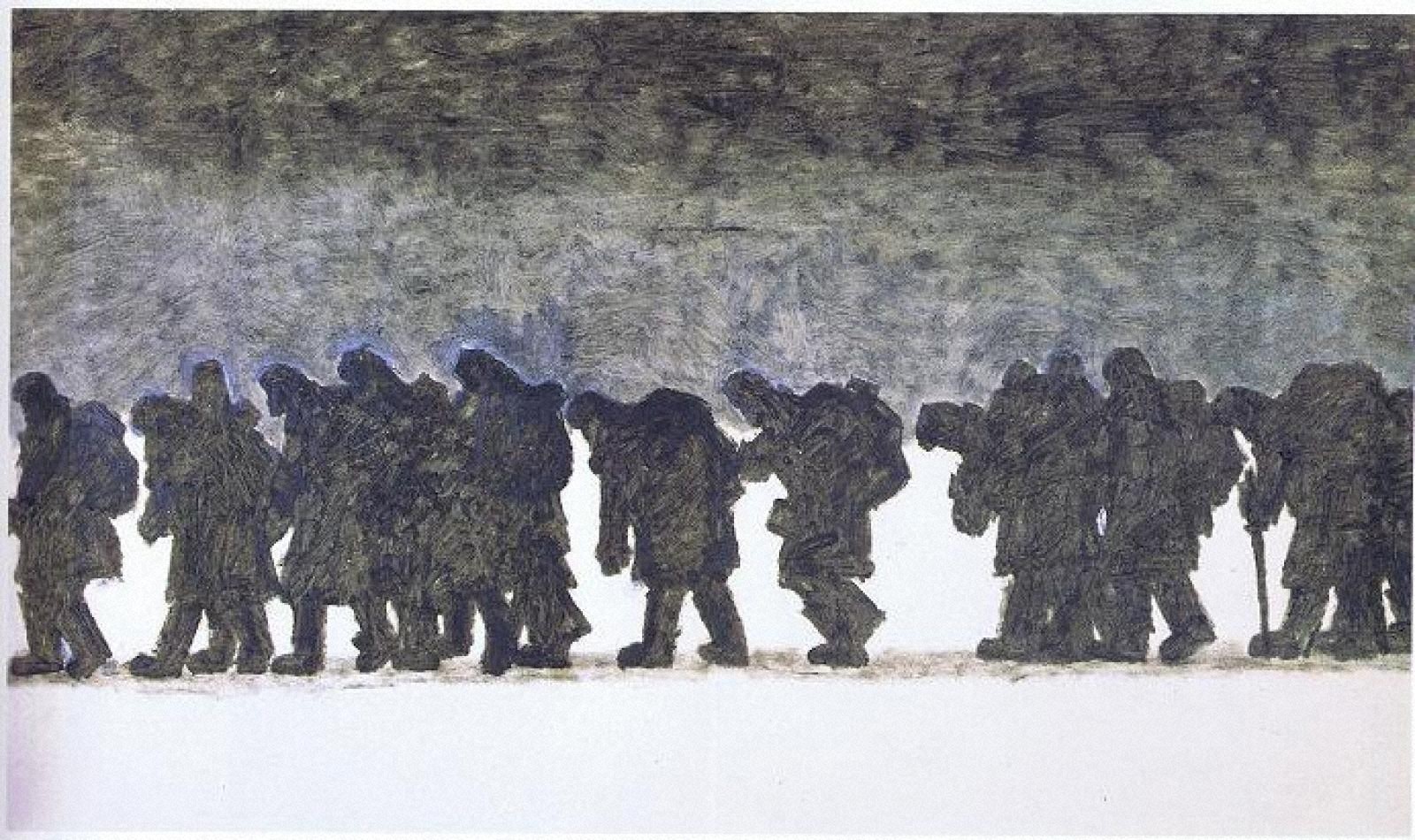

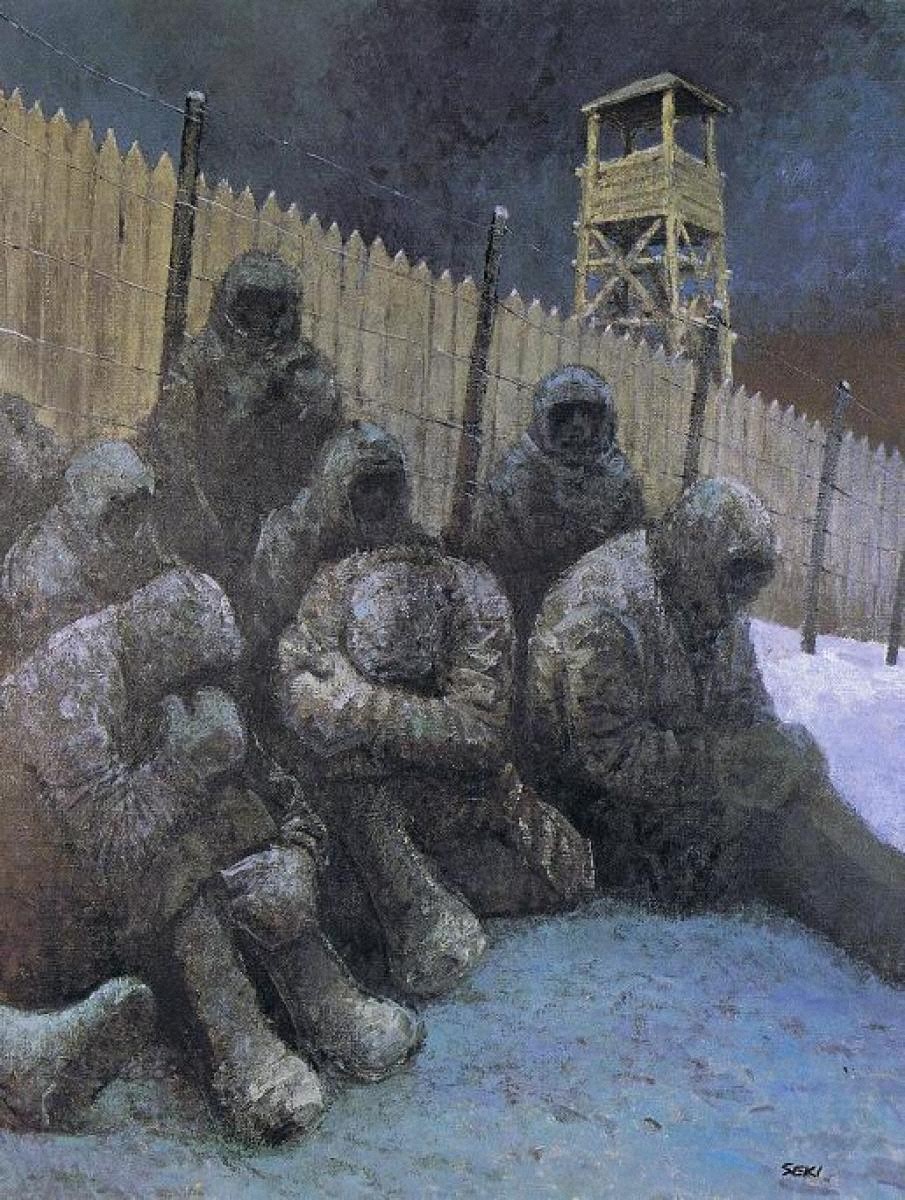

(1)回想絵画(引き揚げや抑留体験者が帰国後描かれた絵画類) 約50点

≪展示絵画例≫

|

|

|

|

|

|

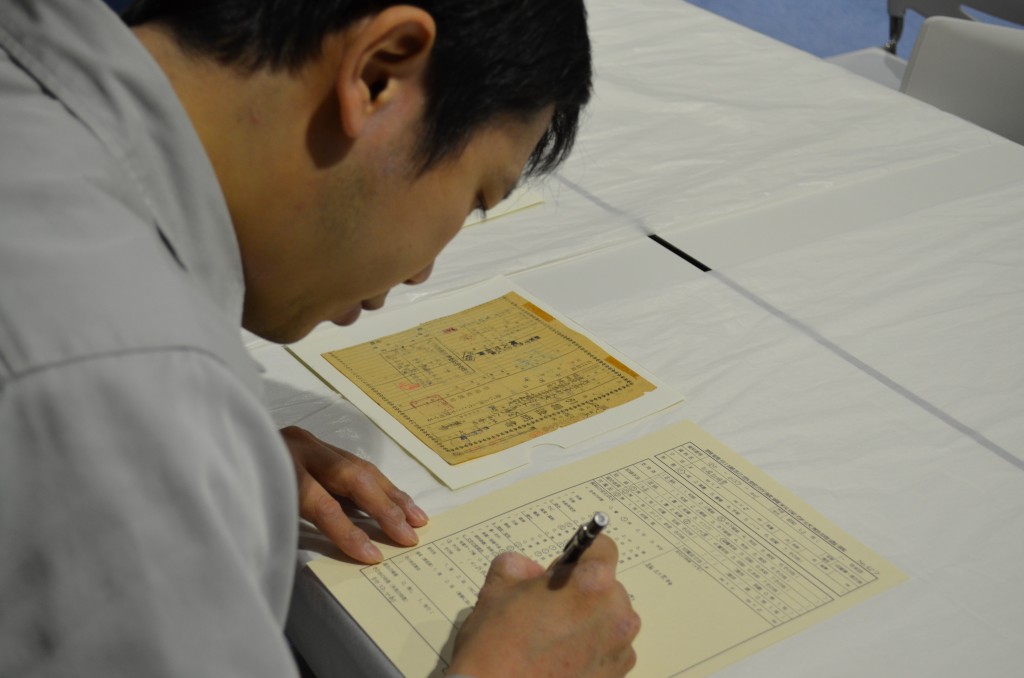

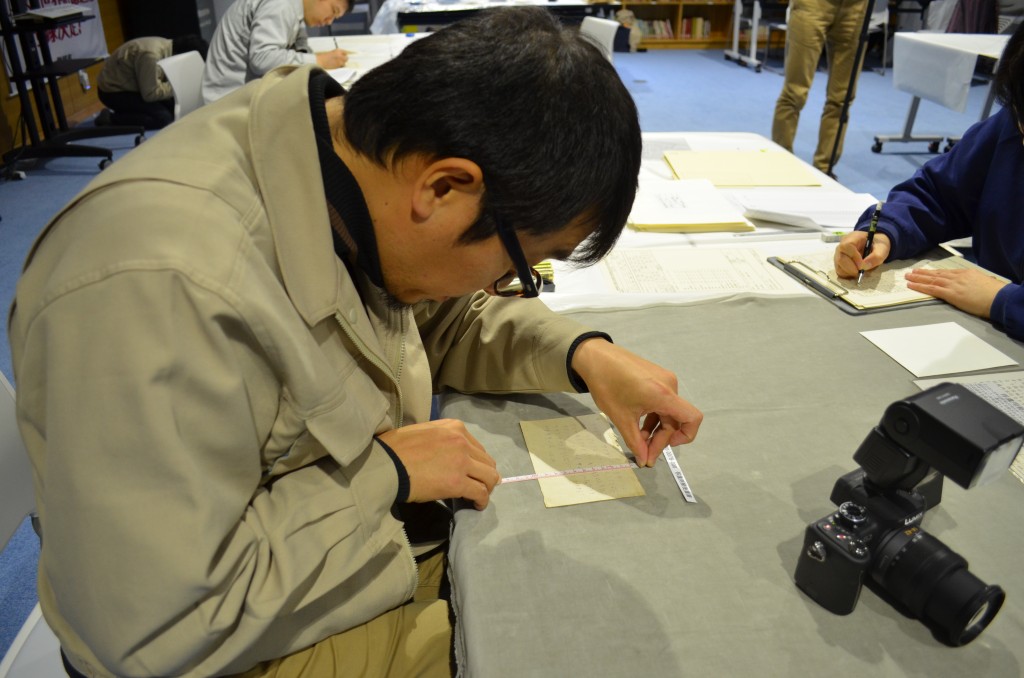

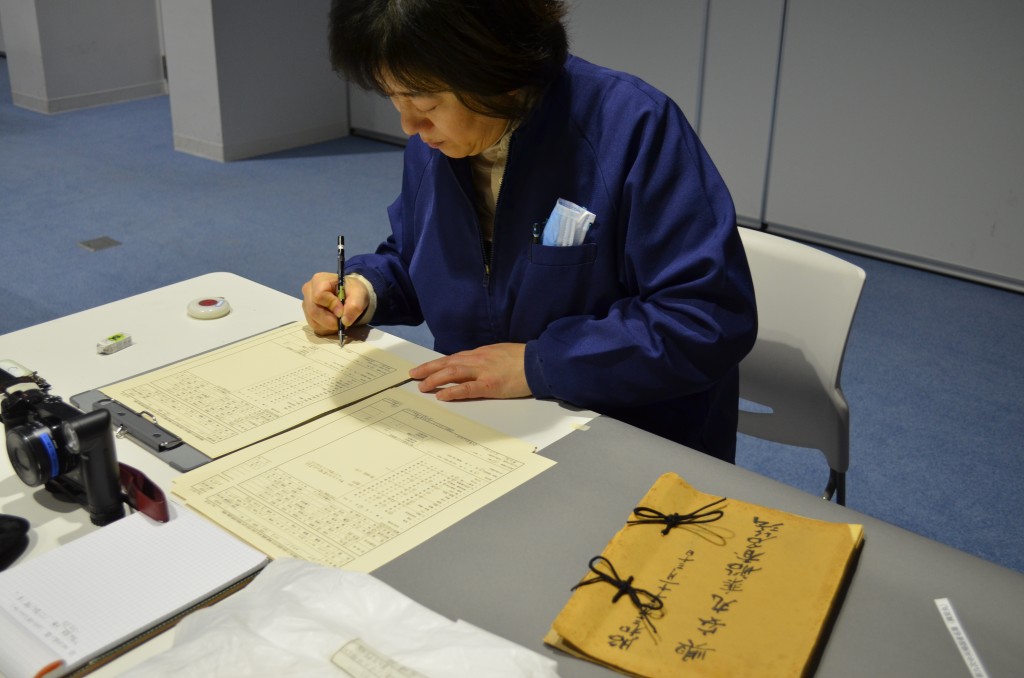

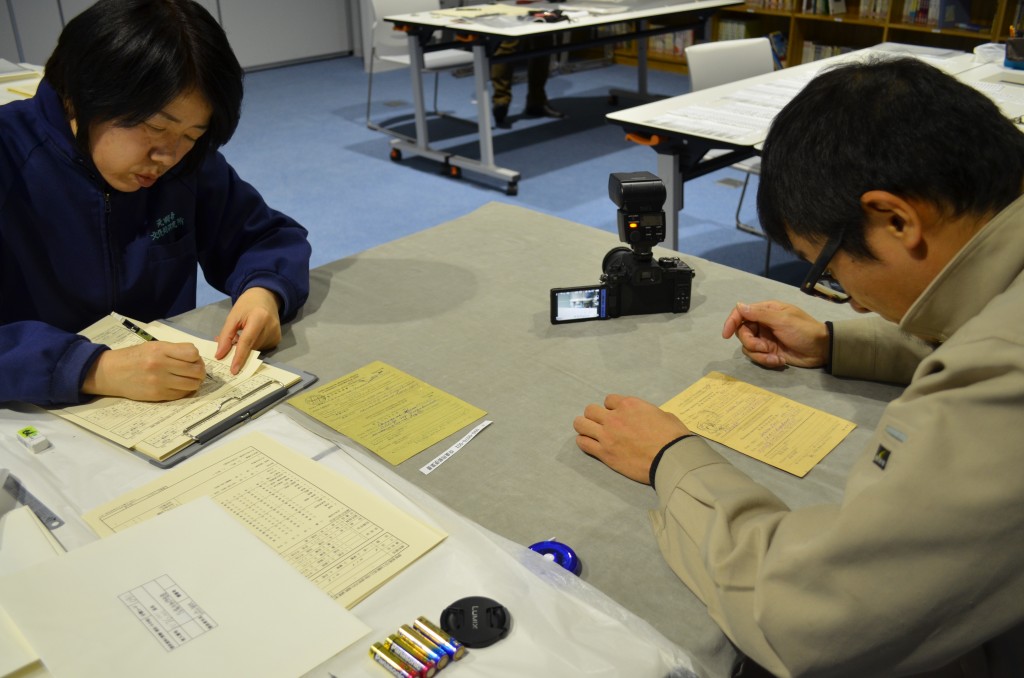

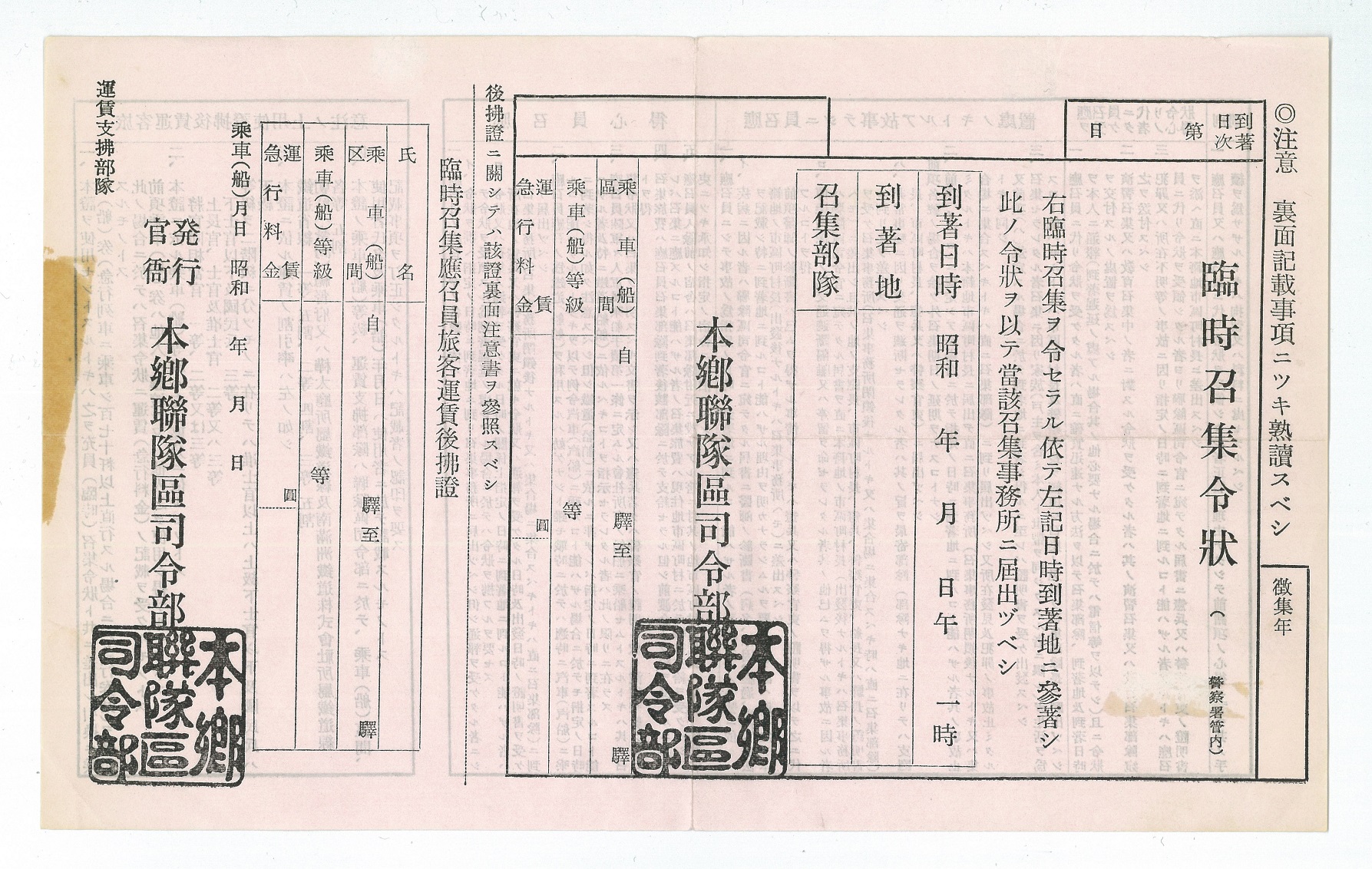

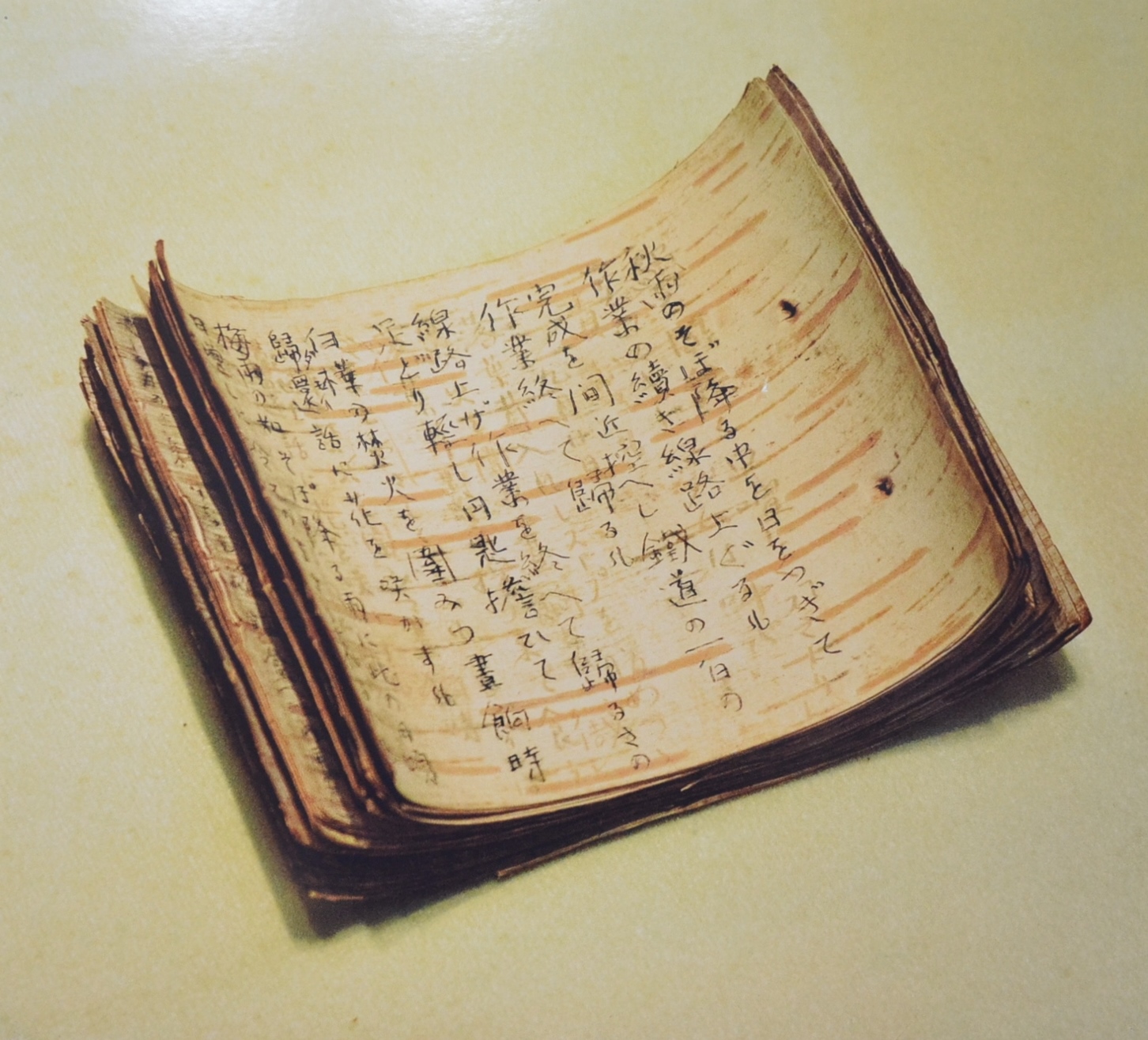

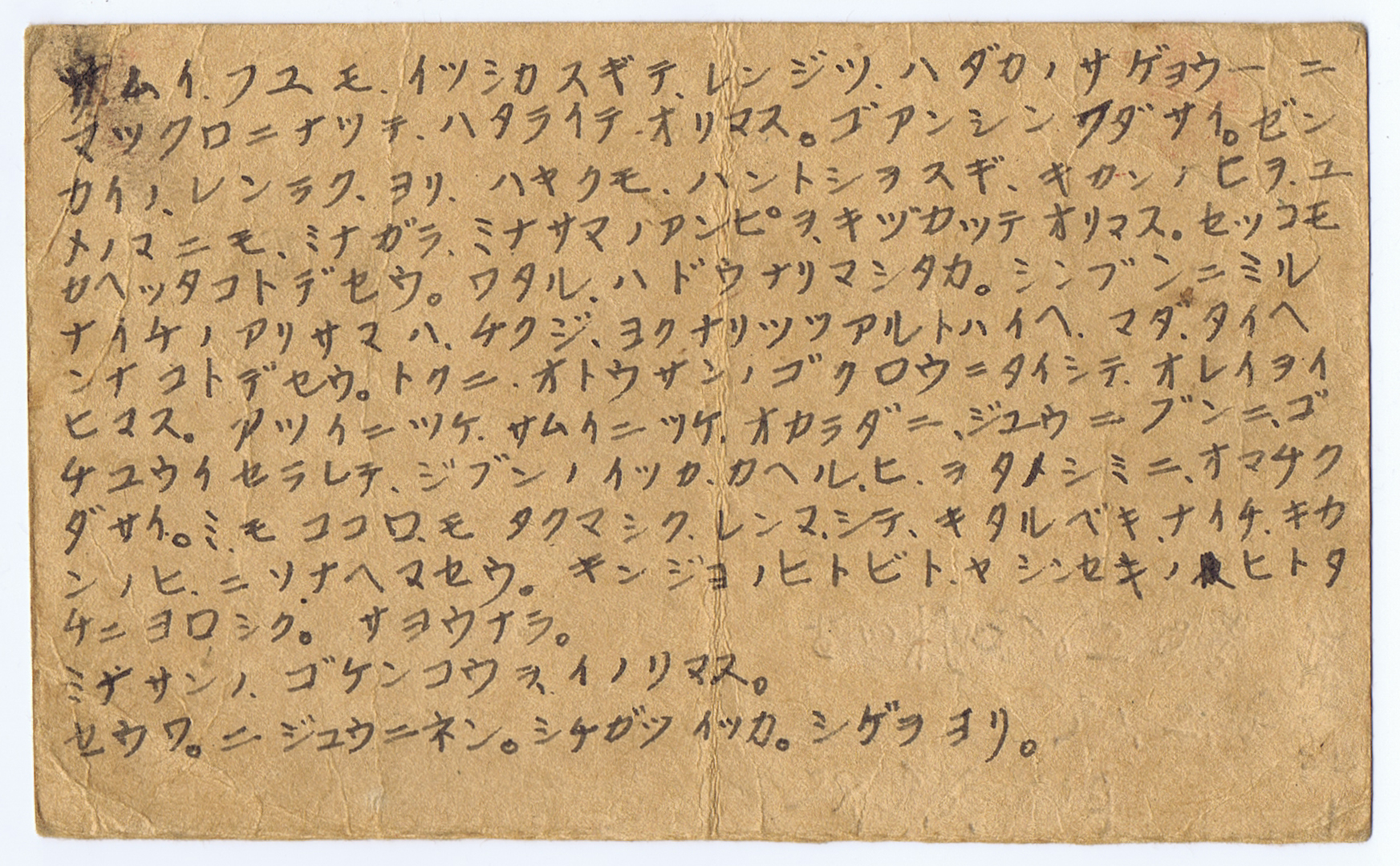

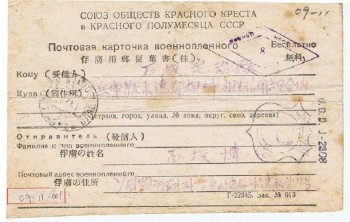

(2)ユネスコ世界記憶遺産登録資料(レプリカ) ※総展示点数 約120点

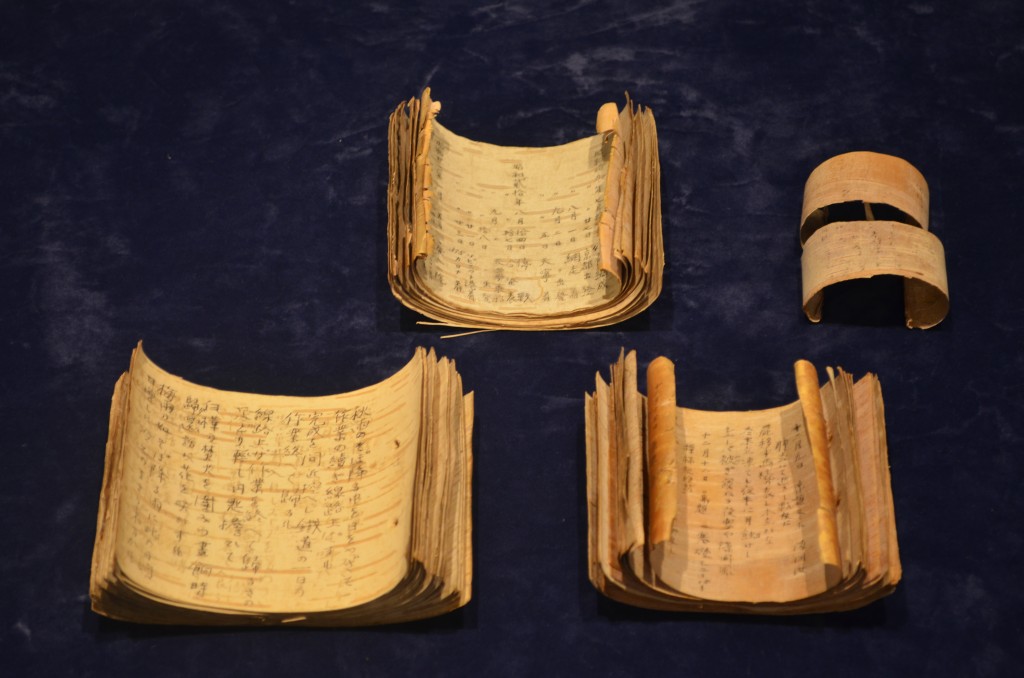

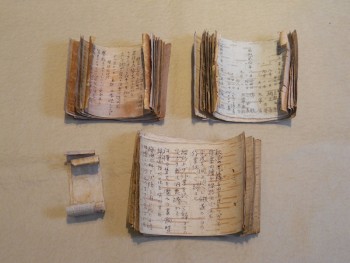

・「白樺日誌」

・俘虜用郵便葉書

・手作りのメモ帳

・端野いせ氏(岸壁の母のモデル)の葉書

・シベリア抑留者の帰還を待つ家族に関する資料 他

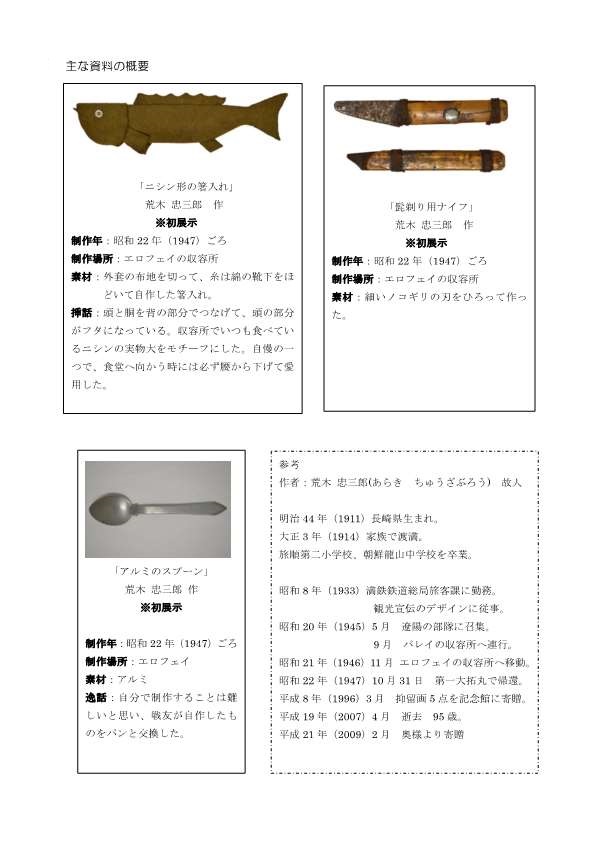

(3)シベリア抑留中に使用していた生活用品(現物資料)

・外套、帽子、手袋、靴、水筒、飯盒、タバコケース、スプーン

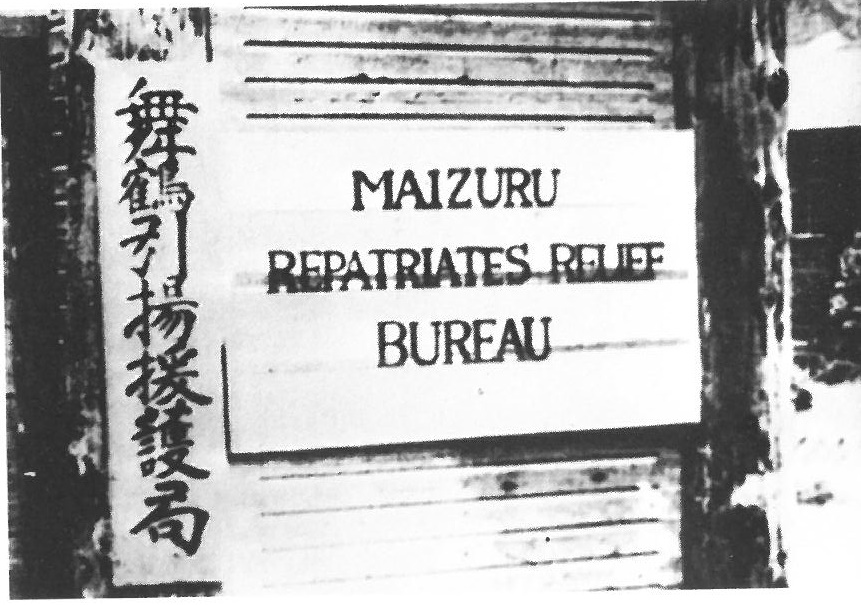

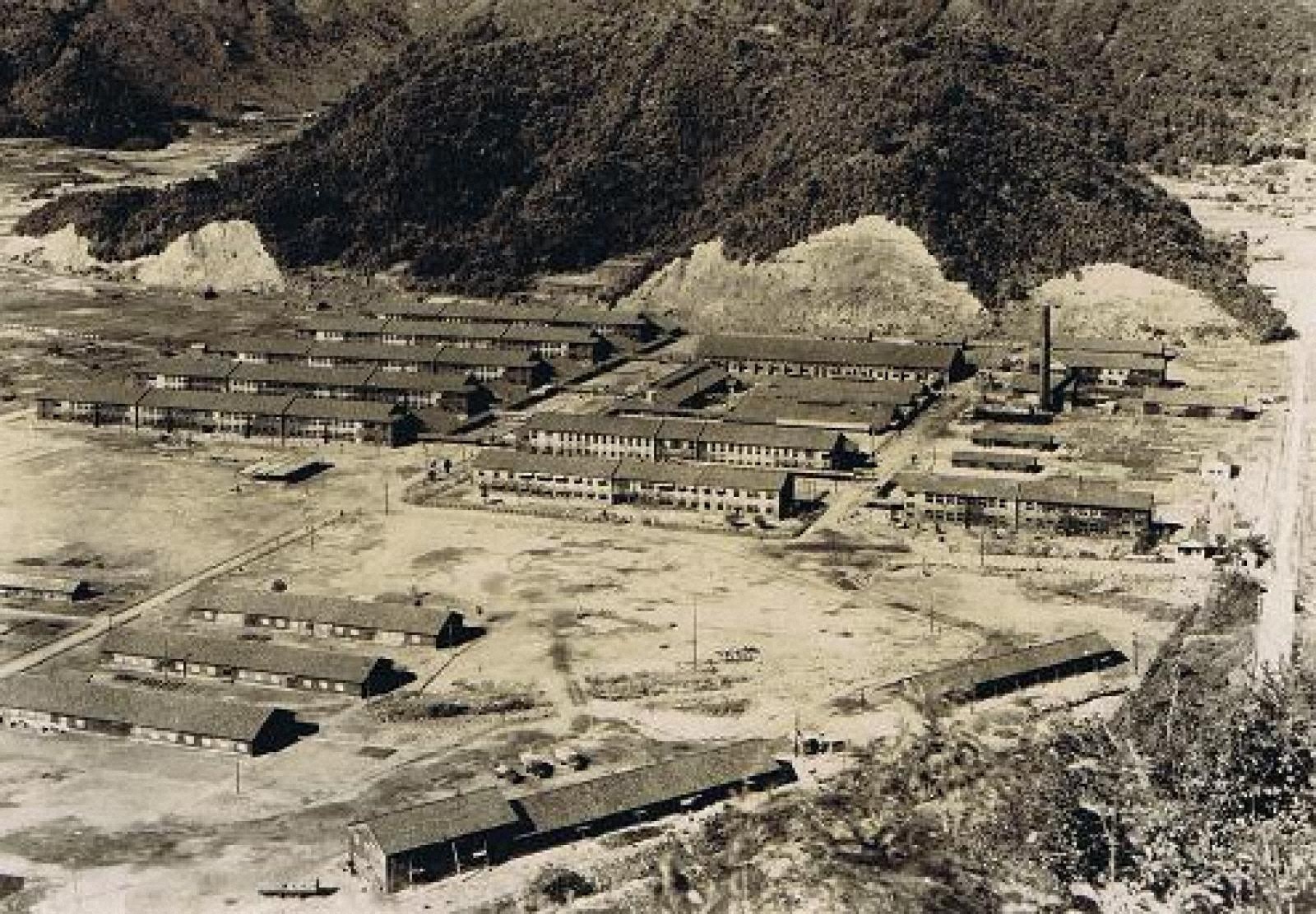

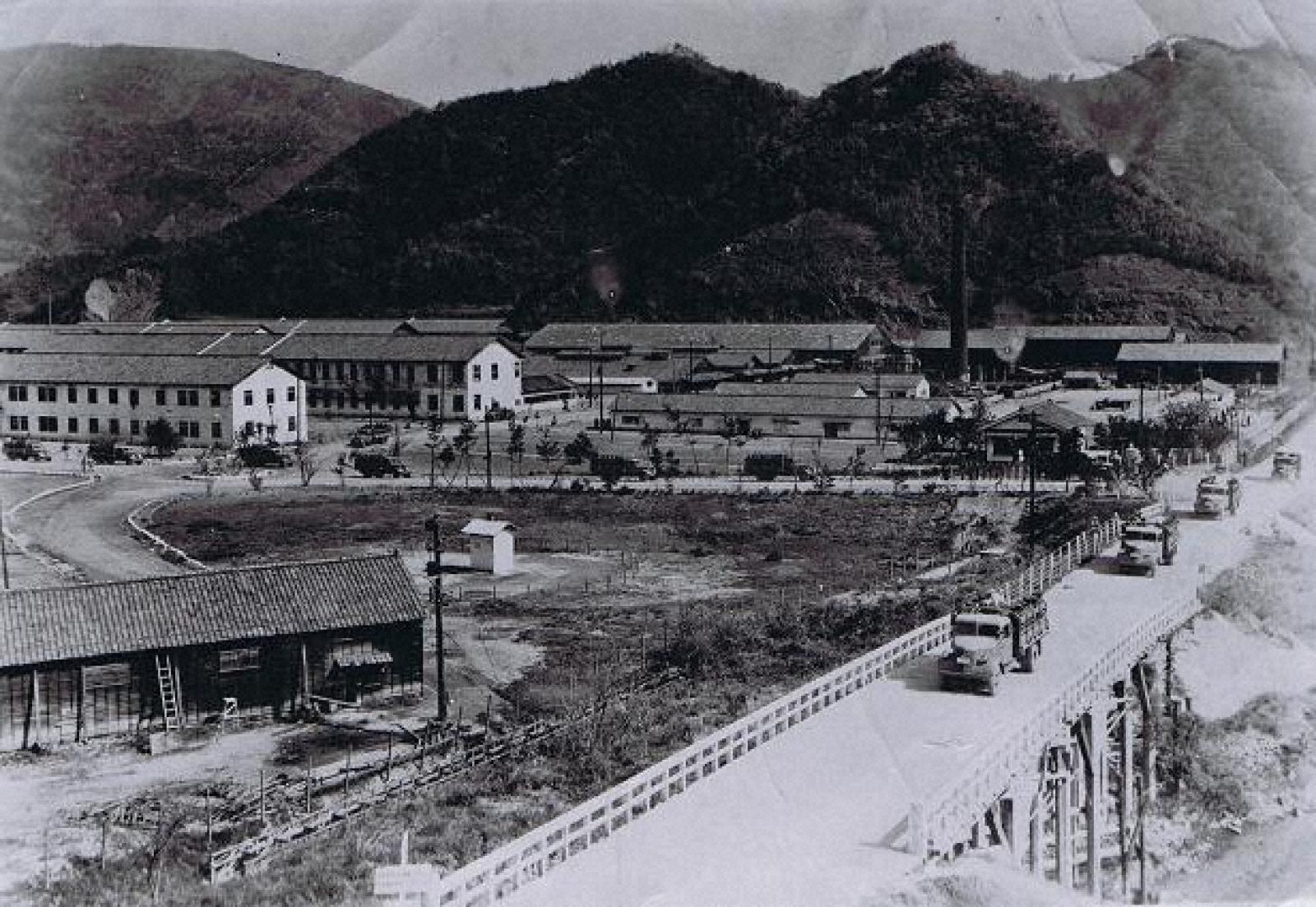

(4)引き揚げのまち「舞鶴」の紹介(写真、パネル)

(5)引揚事業、シベリア抑留について(パネル)

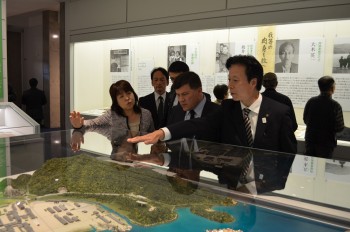

(6)「引揚桟橋」とその付近にあった「歓迎塔」(模型)

②「引揚事業」に関する佐世保市の関連資料展示

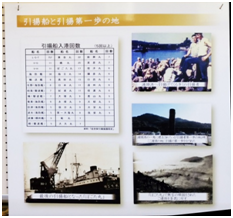

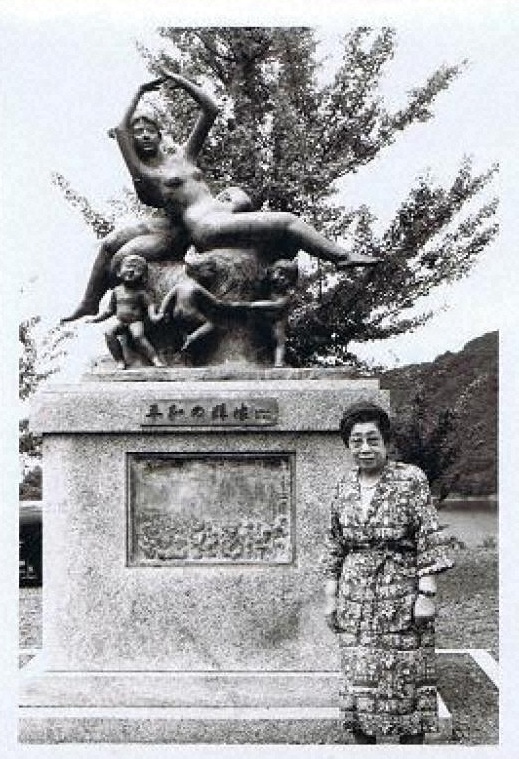

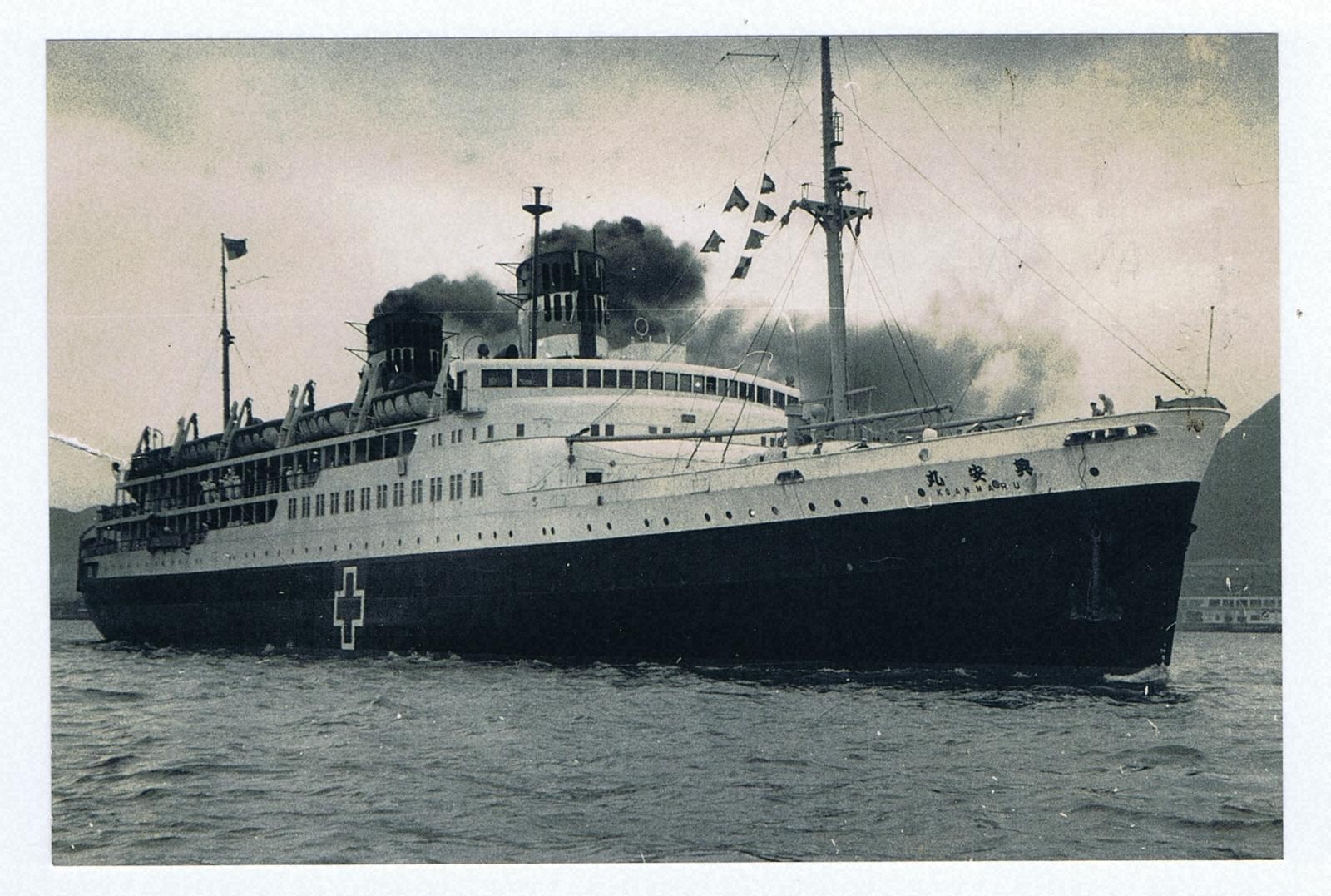

浦頭引揚記念資料館 展示資料や当時の様子の紹介 など

|

|

|

③映像紹介コーナー

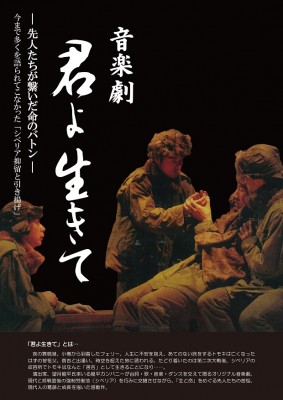

引き揚げの歩みや舞鶴引揚記念館の紹介、シベリア抑留と引き揚げの歴史をテーマにした音楽劇「君よ生きて」、引き揚げ犬となったクロの実話をもとにした紙芝居などを映像でご紹介します。

④日本遺産について

平成28年4月25日に日本遺産に認定された旧軍港4市のストーリー「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴-日本近代化の躍動を体感できるまち-」についてパネルで紹介します。

【平成28年度 全国巡回展の開催実績】

舞鶴引揚記念館では今年度3ヶ所で巡回展を開催いたします。過去2回の開催実績を紹介します。

第1回 横須賀市会場(終了) 平成28年9月17日(土)から9月25日(日)まで

イオン横須賀店 ショッパーズプラザ横須賀3階

第2回 呉市会場(終了) 平成28年11月24日(木)から12月6日(火)まで

呉市役所 1階 多目的室

【佐世保市会場 開催案内】