| 多くの引揚者をあたたかくお迎えした「引き揚げのまち」舞鶴市では、戦後77年が経ち、薄れゆく海外引揚事業という史実と再び繰り返してはならない戦争の悲惨さを後世に語りつぎ、平和への願いを発信する機会として平和祈念式典を開催しますので、お知らせします。

また、「ユネスコ世界記憶遺産」登録資料をはじめ世界的に重要な資料を多くの方に、ご覧いただき関心を高めていただくよう式典を開催する10月8日を一日無料開放します。なお、平和祈念式典終了後、15時~16時まで学生語り部(イベント時のみ活動)が引揚記念館内におきまして、館内案内をはじめとする語り部活動を行います。

|

◆開催日時 令和4年10月8日(土)午後2時から

◆開催場所 引揚記念公園

◆主 催 舞鶴市

協 力 舞鶴文化協会、舞鶴・引揚語りの会

◆内 容

| ・興安丸時鐘点打 ・黙とう ・式辞 ・献茶(舞鶴文化協会) ・献花(舞鶴文化協会) ・平和へのメッセージ (来賓、若浦中学校生徒会代表、大浦・朝来小学校児童会代表) |

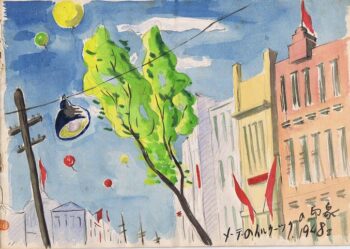

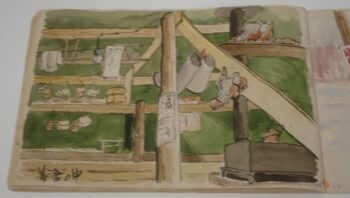

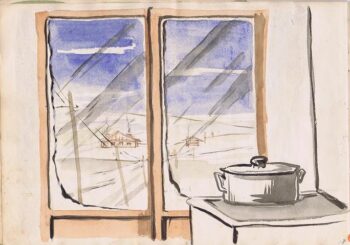

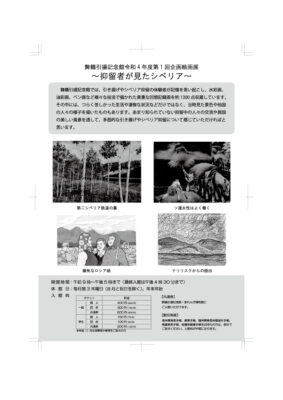

👆昨年の様子