約1ヶ月間、引揚記念館だからこそ、お伝えできるメッセージを動画などでご紹介してまいりました。最終回となる今回は引揚記念館からのメッセージです。

引揚記念館では、一人でも多くの方に関心を寄せていただくことが出来るよう、これからもシベリア抑留や引き揚げの史実、また平和の尊さを世界へ、未来へと発信し続けてまいりますので、今後とも応援くださいませ。

約1ヶ月間、引揚記念館だからこそ、お伝えできるメッセージを動画などでご紹介してまいりました。最終回となる今回は引揚記念館からのメッセージです。

引揚記念館では、一人でも多くの方に関心を寄せていただくことが出来るよう、これからもシベリア抑留や引き揚げの史実、また平和の尊さを世界へ、未来へと発信し続けてまいりますので、今後とも応援くださいませ。

引揚記念館職員による「ふるさと」をお届けします。

「ふるさと」はシベリア抑留者の皆さんが抑留時に故郷・日本を想って歌った曲です。戦後復興のふるさと舞鶴から当時の人々の望郷の気持ちに思いをはせながら唄います。つたない部分もありますがお聴きください。

引揚記念館では、今後とも引き揚げやシベリア抑留の史実の継承を通して、平和の尊さを発信していきます。

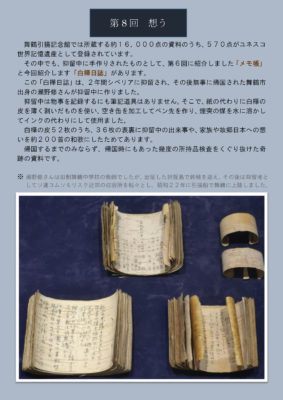

第8回 想う ☛こちらからご覧ください【PDF】

|

|

|

|

|

|

| 第1回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第2回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第3回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第4回☛こちらからご覧ください【PDF】 |

|

|

|

|

| 第5回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第6回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第7回☛こちらからご覧ください【PDF】 |

多くの引揚者をお迎えした舞鶴で、引き揚げ事業を支えた人々を紹介する『引揚を支えた人々の物語』

それぞれの立場で「出来ること」を懸命に取り組んだ人々の想いを紹介します。

第6回は「引き揚げの母 田端ハナさん」です。

田端ハナさんは、舞鶴の人びとの先頭に立ち、シベリアからの生還者をはじめ朝鮮などからの引揚者を温かくお迎えした舞鶴市民を象徴する女性です。

◆第5回は「抑留者のメッセージを届けた 坂井仁一郎さん」です。(ここをクリックしてください)

◆第4回目は「北田利さんとご家族の物語」です。(ここをクリックしてください)

◆第3回目は「抑留者救済の父」大木英一さんです(ここをクリックしてください)

◆第2回目は戦後の学生によるボランティアの先駆けともいわれる「在外父兄救出学生同盟」(ここをクリックしてください)

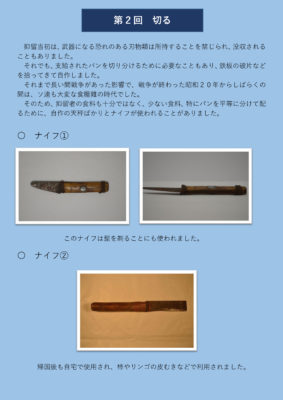

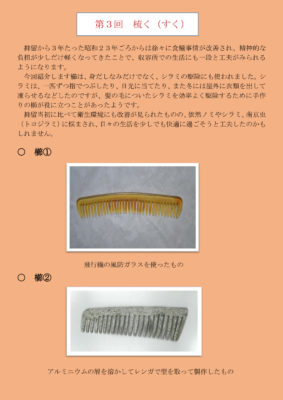

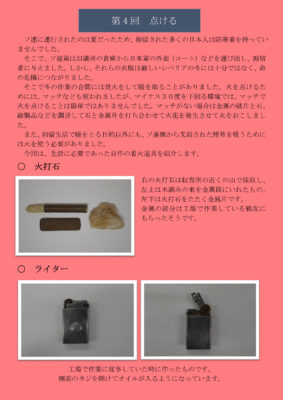

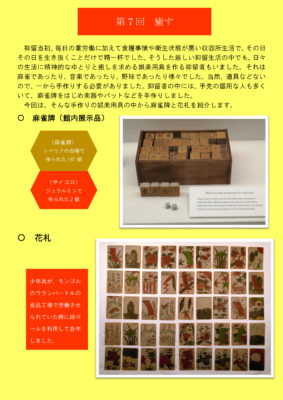

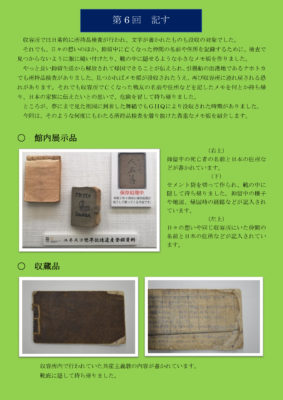

第二次大戦後、旧満州などからソ連のシベリアへ連れていかれた日本兵などは、いつ帰してもらえるかわからない中、飢えと重労働にさいなまれながらも、時にはスプーンなどを作り、また、ある時は少しでも生活に明るさを求めて麻雀牌や花札を自作して、モノづくりを始めました。

労働が終わった後のわずかな時間、モノづくりに熱中することで、一時的に不安から解放され生きる希望となりました。

「明日はここを仕上げよう」

「明日からはもう少し工夫したものを作ろう」

こうして、モノづくりは抑留者の生きる力となっていきました。

8回にわたって、普段展示室ではご覧になれない資料も含め、手作りされた”モノづくり“資料を特別に紹介していきます。

第7回 癒す ☛こちらからご覧ください【PDF】

|

|

|

| 第1回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第2回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第3回☛こちらからご覧ください【PDF】 |

|

|

|

| 第4回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第5回☛こちらからご覧ください【PDF】 | 第6回☛こちらからご覧ください【PDF】 |

多くの引揚者をお迎えした舞鶴で、引き揚げ事業を支えた人々を紹介する『引揚を支えた人々の物語』

それぞれの立場で「出来ること」を懸命に取り組んだ人々の想いを紹介します。

第5回目は、ラジオから聞こえてきた抑留者の安否情報を全国の留守家族へハガキで伝えた青年、「抑留者からのメッセージを届けた」坂井 仁一郎さんの物語です。

◆第4回目は「北田利さんとご家族の物語」です。(ここをクリックしてください)

◆第3回目は「抑留者救済の父」大木英一さんです(ここをクリックしてください)

◆第2回目は戦後の学生によるボランティアの先駆けともいわれる「在外父兄救出学生同盟」(ここをクリックしてください)

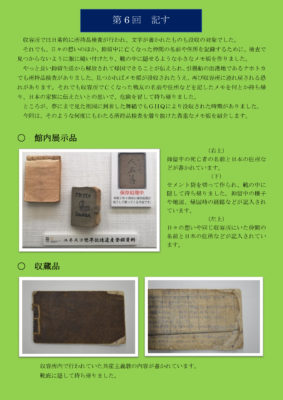

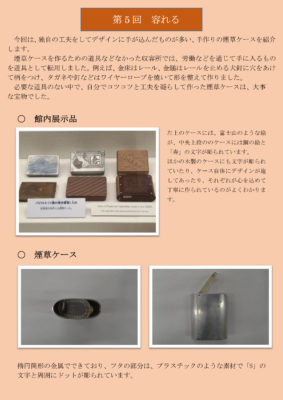

第二次大戦後、旧満州などからソ連のシベリアへ連れていかれた日本兵などは、いつ帰してもらえるかわからない中、飢えと重労働にさいなまれながらも、時にはスプーンなどを作り、また、ある時は少しでも生活に明るさを求めて麻雀牌や花札を自作して、モノづくりを始めました。

労働が終わった後のわずかな時間、モノづくりに熱中することで、一時的に不安から解放され生きる希望となりました。

「明日はここを仕上げよう」

「明日からはもう少し工夫したものを作ろう」

こうして、モノづくりは抑留者の生きる力となっていきました。

8回にわたって、普段展示室ではご覧になれない資料も含め、手作りされた”モノづくり“資料を特別に紹介していきます。

第6回 記す ☛こちらからご覧ください【PDF】

|

|

|

|

第4回☛こちらから ご覧ください【PDF】 |

第5回☛こちらから ご覧ください【PDF】 |

|

|

|

|

|

第1回☛こちらから ご覧ください【PDF】 |

第2回☛こちらから ご覧ください【PDF】 |

第3回☛こちらから ご覧ください【PDF】 |

舞鶴引揚記念館web企画展 『写真展 記憶のふりかえりをふりかえる』

当館初の試みとしてweb企画展を4回シリーズで実施いたします。

最終回となる第4 回は「未来への新しい一歩」

引揚記念館開館から、現在までの引き揚げの記憶のふりかえりをふりかえります。

舞鶴引揚記念館web企画展 『写真展 記憶のふりかえりをふりかえる』

当館初の試みとしてweb企画展を4回シリーズで実施いたします。

第3回は「引揚港“まいづる”を偲ぶ全国の集い」

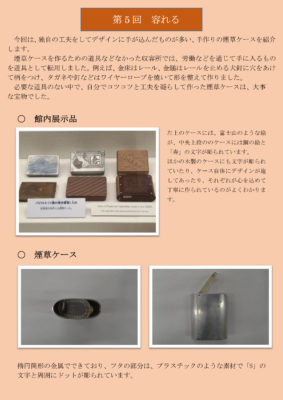

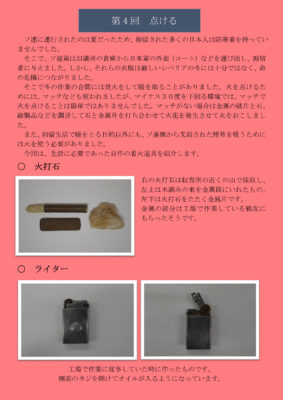

第二次大戦後、旧満州などからソ連のシベリアへ連れていかれた日本兵などは、いつ帰してもらえるかわからない中、飢えと重労働にさいなまれながらも、時にはスプーンなどを作り、また、ある時は少しでも生活に明るさを求めて麻雀牌や花札を自作して、モノづくりを始めました。

労働が終わった後のわずかな時間、モノづくりに熱中することで、一時的に不安から解放され生きる希望となりました。

「明日はここを仕上げよう」

「明日からはもう少し工夫したものを作ろう」

こうして、モノづくりは抑留者の生きる力となっていきました。

8回にわたって、普段展示室ではご覧になれない資料も含め、手作りされた”モノづくり“資料を特別に紹介していきます。

第5回 容れる ☛こちらからご覧ください【PDF】

|

|

|

|

| 第1回☛こちらから | 第2回☛こちらから | 第3回☛こちらから | 第4回☛こちらから |