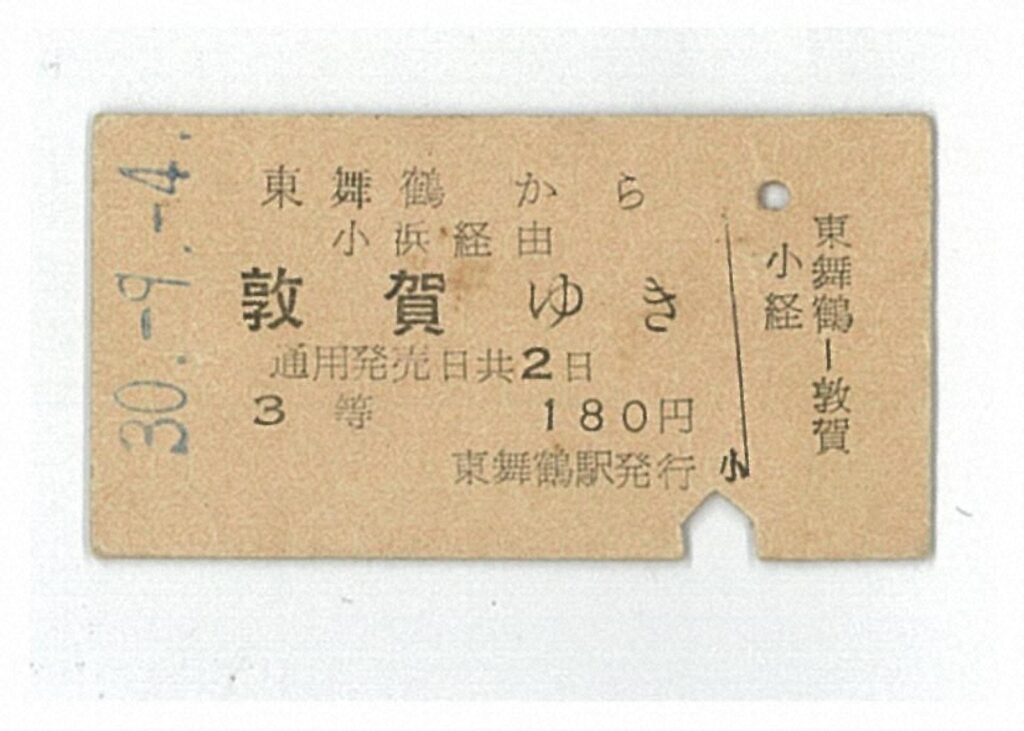

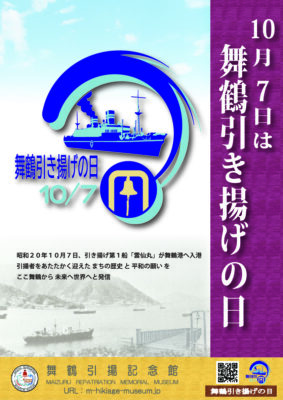

舞鶴引揚記念館は昭和63年4月、第2次世界大戦の終結に伴う海外からの引き揚げの歴史を広く後世に伝えるとともに、恒久平和を祈念するために開館しました。

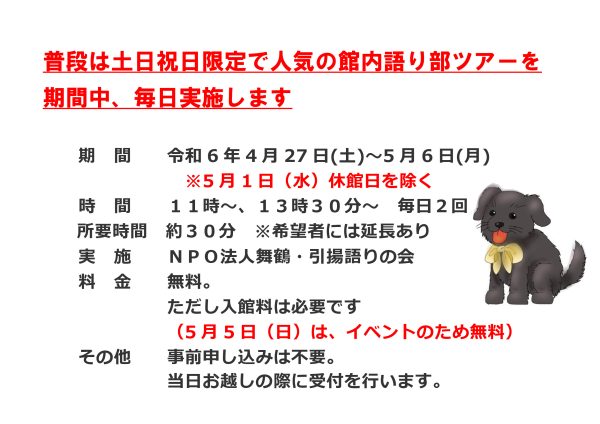

時代は令和となり、引き揚げやシベリア抑留の記憶が薄れゆく中、戦争を知らない世代の来館者が増加し「語り部」の存在はますます重要になってきています。

引き揚げ当時の時代背景や展示資料に込められた想い、また、「引き揚げ」や「シベリア抑留」の史実とあわせて、あたたかく引揚者を迎えたまちの歴史を語り継ぎ、より充実した継承事業を行うため「語り部」養成講座を実施します。

▶日時(開講日)

令和5年12月9日(土)~令和6年2月17日(土)に

6日間(学生は5日間)で、講座の一部を一般と学生に分けて開講します

【開講日数】

一般……共通4日、個別2日の合計6日間

学生……共通4日、個別1日の合計5日間

【講習時間】

全日程13:00~16:00

| |

一般 |

学生 |

| 1日目 |

12月9日(土) |

12月9日(土) |

| 2日目 |

12月23日(土) |

12月16日(土) |

| 3日目 |

1月13日(土) |

1月13日(土) |

| 4日目 |

1月27日(土) |

1月27日(土) |

| 5日目 |

2月10日(土) |

2月17日(土) |

| 6日目 |

2月17日(土) |

|

▶場所 舞鶴引揚記念館 セミナールーム

▶主催 舞鶴市

▶実施 NPO法人舞鶴・引揚語りの会(委託事業)

▶募集期間 令和5年11月1日(水)から令和5年11月30日(木)まで

▶定員 一般20名、学生20名(先着順)

▶対象者 語り部活動を行う意欲のある小学6年生以上(市外からの参加も可能)

▶応募方法

|

・氏名

・住所

・生年月日

・年齢(学生の場合は、学校名と学年)

・電話番号 を舞鶴引揚記念館まで

|

申込フォームQRコード

WEBでの申し込みはコチラ

|

|

電話、 FAX、申込フォームのいずれかでお申込みください

※FAXで申し込みの場合は「語り部養成講座」受講の旨を明記してください

(電話)0773-68-0836 (FAX)0773-68-0370

|

▶受講料 無料(入館料も無料)

▶講座内容

一般はコチラ、学生はコチラ をご確認ください

※内容は変更になる場合があります

|

|

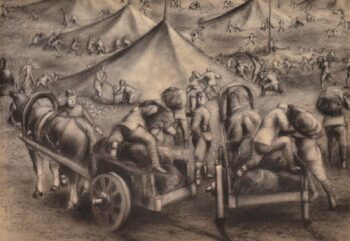

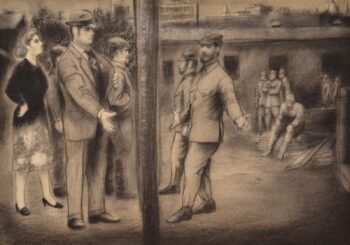

| 昨年の語り部養成講座の様子 |

語り部の活動の様子 |

|

16講座中12講座以上かつ5日以上参加した受講者に終了証書を授与します

※学生の場合、4日以上参加した受講者

|